A coleção manteve o título durante o ano de 2022, acrescido do numeral 2.

No final do mesmo ano, foi descontinuada, contando com a colaboração de dois escritores convidados.

CONTEÚDO

A Santa Saída

Se existe algo que todo jovem, garota ou rapaz, costumeiramente fazia, era participar da conhecida respeitosamente como “Santa Saída”.

No meu caso, nos idos de 1950 e poucos, invariavelmente acontecia aos domingos, depois de ter comido o pastel da feira livre que acontecia ao largo da igreja matriz de Londrina. Foi num desses domingos que tive a oportunidade de assistir ao embate furioso do homem que ficou conhecido como “O tarado da feira”, num episódio que contei anteriormente.

Via de regra, tal passeio dominical deveria estar vinculado a assistir a missa na matriz. Eu tinha sido batizado na infância, quando ainda morava em Presidente Prudente, minha cidade natal. Mas nunca fui um bom católico. Cheguei até a frequentar algumas sessões de catecismo, por força de colegas ou professoras.

Depois de passear pela feira e ter almoçado o pastel, sempre na companhia de meus amigos de infância e juventude, com muitos dos quais continuo a manter um bom contato, era chegada a hora para assistir a “Santa Saída” das 10 horas.

Repassando o pente no cabelo, dando mais uma caprichada no brilho do sapato, com cuspe e pedaço de papel, lá íamos nós para o propósito dominical mais aguardado. O ritual era o mesmo de sempre: perfilar em duas fileiras na longa escadaria da matriz. Claro que não era apenas o nosso grupinho. Dezenas de outros jovens estavam igualmente preparando-se para assistir ao tão esperado desfile. Garotas e rapazes.

Sinos da matriz em longas e altas badaladas anunciavam o fim da missa das 10 horas. Os primeiros a aparecerem na porta da igreja eram os mais idosos, pais e avós dos protagonistas principais do séquito da paquera. Para os mais ansiosos, a longa espera até aparecerem os frequentadores jovens era um exercício de paciência e ansiedade.

Igreja Matriz de Londrina em seu prédio antigo, nos idos de 1950. Dá para ver a longa escadaria e a entrada principal. Do lado esquerdo do prédio ficava o Bosque da Cidade.

Foto original por M.T. Inoue, 1950.

Eis que finalmente começam a sair as primeiras meninas e meninos para o desfile de cortejo. Olhares de todos os tipos, furtivos, ousados, inquietantes, sorridentes, inquisidor, impassível, enfim, estes sinais eram os primeiros a serem trocados entre os que saiam e a plateia que aguardava ansiosamente e perfilada, formando um corredor mais estreito na parte central da escadaria. Tal estratégia fora adotada consuetudinariamente, o que delimitava o trajeto obrigatório para quem saía. O desfile percorria desde os portais da igreja, passando a longa varanda e a interminável escadaria que quase adentrava a praça da matriz. No longo tempo para o desfile, gestos, sorrisos, piscadelas e até beijocas com a palma da mão podiam acontecer, sinalizando a simpatia ou troca de energia cósmica entre o paquerador e a paquerada, fosse garota ou rapaz.

Dependendo da profundidade e entendimento mútuo da paquera, o par envolvido podia sinalizar um encontro em seguida, ali mesmo, no largo da matriz, ou, ao lado, no Bosque de Londrina, se a intensão fosse para um encontro mais ousado. Isso não era o caso mais comum, pois a maioria das meninas e meninos, em geral, vinha assistir a missa acompanhada dos pais. Somente os mais emancipados arriscavam a oportunidade de usufruir de uns amassos como brindes da “Santa Saída”.

A irmã do Rodolfo

Conhece aquela sensação que se está numa espécie de paraíso restrito, com quase nada no entorno? Somente você e a outra pessoa? Não obstante, o ambiente possa estar repleto de coisas e gente, falando, gesticulando, berrando, rindo?

Foi assim o meu primeiro e único encontro com a irmã do Rodolfo.

Eu estava com uns 14 anos de idade e tinha recém despertado para a deliciosa experiência que é admirar meninas contemporâneas. Na época, eu tinha um amigo que não era colega de estudos nem morava perto de mim. E nem me lembro de como o conheci e vim a me relacionar com ele. Seu nome era Rodolfo. Um nome pouco usado para descendente de japoneses. Claro que a nossa roda de amigos era comum e desfrutávamos de frequentes momentos de confraternização e alegrias.

Algo que ficou marcado em minha memória é a localização de sua casa, situada à Rua Araguaia na Vila Nova, próximo da Rua Guaporé, do lado esquerdo nesta direção. Casa de madeira, distante uns dois metros do muro. Varanda pequena, com um portal formado por trepadeira, o que dava um ar tranquilo e chique para a modesta construção.

Numa tarde do verão londrinense, meus amigos e eu fomos fazer uma visita ao Rodolfo. Estávamos planejando como participar no carnaval daquele ano. A nossa reunião foi ali mesmo, na varanda aconchegante, sombreada e fresca. Conversa rolando, entre piadas e planos, risos e silêncio pensativo, quando, de repente, percebi que havia uma pessoa na sala, quieta e prestando atenção à nossa conversa. O Rodolfo nem se preocupou em nos apresentar. Na verdade, naqueles tempos idos este não era um expediente comum entre os jovens. A pessoa devia ser sua irmã mais nova, pois assim aparentava ser.

Sentada numa poltrona do tipo Luiz XV, ela continuou em silêncio, olhando para o que estávamos fazendo. De tamanho miúdo, seu corpo era esbelto, quase magro, mas exibindo um charme que lhe era natural. Usava um vestido com estampas discretas, de colorido róseo claro, combinando com a sua tez morena e quente. Aquela figura emoldurada pela chique poltrona bege transpirava imaginação paradisíaca, ao mesmo tempo inocente e insinuante.

Inesquecível e impossível de se passar despercebido foi o seu semblante. O rosto estreito e queixo quase chegando ao quadrado era o receptáculo para um conjunto de olhos, nariz e boca perfeito. A descendência nipônica condizia com o formato amendoado, mas surpreendentemente grande de seus olhos. Eram de cor castanho-escuros, com contorno negro bem definido da íris. Seu nariz ligeiramente aquilino, com a parte superior iniciando pouco acima da linha dos olhos e descendo linearmente até o arredondado empinado da ponta, imprimia-lhe uma altivez soberana. A boca harmonizava-se em completude com o rosto. Seus lábios inferiores ligeiramente carnudos suscitavam uma camuflada sensualidade. A franja de seus cabelos lisos e negros adornava a parte superior da moldura daquele rosto lindo e angelical, terminando como labaredas sobre os ombros.

Aquela escultura humana parecia estar olhando detidamente para mim, o que me deixou um pouco encabulado. Fiquei hipnotizado, tentando memorizar cada detalhe daquele monumento que parecia a musa de um artista ou criador.

Na verdade, acabou tornando-se uma musa para mim, pois nunca mais voltei a encontrá-la, nas inúmeras vezes que estive na casa do Rodolfo. Nem mesmo o seu nome fiquei sabendo.

Teria sido um sonho? Teria sido uma visão criada por mim?

Daquele dia em diante, procuro em vão uma pessoa que possa se assemelhar à irmã do Rodolfo. No mundo real, no mundo visual e no mundo virtual. Procuro em filmes japoneses, chineses e coreanos encontrar uma protagonista que possa lembrar aquela joia da minha juventude.

Tenho certeza que cada leitor deve ter encontrado a sua “irmã do Rodolfo” ou o seu “irmão da Rodolfa” em sua juventude.

Cheiro de pinto queimado

Em meados do século 20, a iniciação de rapazes assim como as aventuras extraconjugais de homens casados, acontecia em aglomerado delimitado de casas conhecido no vernáculo como zona. Havia inúmeras delas em Londrina. A maior de todas localizava-se ao lado do antigo estádio de futebol “Vitorino Gonçalves Dias”. O lupanar ocupava umas três quadras, desde o estádio até o limite com o “Pasto do Alemão”, assim conhecida uma enorme chácara de criação de bovinos. Atualmente, é neste ponto que se encontra construído o Terminal Rodoviário de Londrina.

Devido ao carma da região continua sendo um local com grande circulação de pessoas!

Eu morava na confluência dos finais da Rua Guaranis e da Rua Potiguares. Esta última fazia o limite norte da referida zona desde o estádio até o pasto. Assim, desde muito jovem me acostumei a passar diariamente pelos limites da zona, pois os diferentes colégios nos quais estudei ficavam todos na direção oeste. Ora pela Potiguares, ora pela periferia do pasto. A opção do meu trajeto pela rua ficava por conta de quando as vacas do pasto estavam muito próximas do limite leste da zona, pois elas eram muito brabas. Em todo o contorno da área do pasto, à exceção do limite com a zona, havia cerca de arame farpado. Entre as casas da zona e o pasto havia uma trilha oriunda da passagem diária de pessoas pelo trecho. Em algumas casas havia cerca de balaústre. Em outras, o limite era tapume de tábuas de peroba que exibia frestas pelas quais se podia ver o quintal adentro.

Consuetudinariamente, as atividades de lazer da zona estavam restritas à noite e de madrugada, com raras exceções para atendimento de clientes de passagem e que não aguentavam esperar até o anoitecer. Assim, o meu trajeto, bem como o de outras pessoas da redondeza era bem tranquilo, sem motivo para distrações.

A Londrina daquela época não se diferenciava de outras cidades interioranas, com terrenos relativamente grandes, casas de madeira e área livre para quintal e jardim. Principalmente na região próxima à periferia da cidade, era comum ter estruturas como poço d’água, horta e galinheiro nas propriedades. A casa onde eu morava era uma dessas típicas propriedades: terreno comprido o suficiente para duas casas separadas por uma cerca de balaústre e ampla área central comum para o poço d’água com cobertura, que abrigava também o tanque de lavar roupa. Não tínhamos galinheiro fechado. As aves e seus filhotes ciscavam durante o dia pelo quintal inteiro, respeitando apenas uma pequena horta cercada. À tardinha, todas se dirigiam a uma laranjeira e uma goiabeira que havia no terreno para o seu pernoitar empoleiradas nos galhos. As galinhas-mãe abrigavam-se no porão da casa protegendo seus pintos sob as asas.

Algumas propriedades da zona exibiam estruturas semelhantes, algumas mais sofisticadas com galinheiro, poleiros e nichos para poedeiras, chocadeiras e pintos.

A tragédia aconteceu numa dessas propriedades completas, na madrugada do verão londrinense. Era costume lavar toda a roupa da casa numa espécie de lavanderia improvisada, onde se fervia os tecidos em tanques feitos com metade de um tambor de combustível. O aquecimento provinha da queima de lenha, restos vegetais, serragem, etc. Por vezes, era necessário adicionar algum tipo de combustível, geralmente o querosene, também usado para alimentar as famosas lamparinas que enegreciam as narinas. Assim, havia querosene estocado no porão da casa.

Era uma noite tórrida e seca propícia aos deleites da zona, que estava com um movimento bastante intenso. Os lazeres perduraram até madrugada adentro.

O infortúnio do incêndio atingiu a lavanderia, galinheiro e parte da casa. Resultou na queima total do nicho das chocadeiras e galinhas-mãe, assim como na morte de um cliente e sua cortesã, que dormiam no quarto acima do porão onde se depositava o querosene.

Agitação grande, sirene dos bombeiros e polícia quebraram o silêncio da madrugada na zona.

O ocorrido pode ser resumido no micro conto que segue.

Amanhecer, após a noite do incêndio.

Cheiro de pinto queimado.

As irmãs do Jorge

A minha juventude em Londrina não foi diferente da de outros jovens contemporâneos de classe média baixa. Iniciei a trabalhar, ainda que sem registro em carteira, aos doze anos de idade. Serviço de office-boy numa grande firma de contabilidade, para um advogado conhecido da família. Incluía saída ao campo, viagens a cartórios em outras cidades, e também preparar e servir o cafezinho atendendo a firma, a tarde toda.

Eu estudava de manhã. Desde então, nunca mais parei de trabalhar. Foi um bom aprendizado, que aliado à minha etnia japonesa, ser virginiano e ter nascido no ano do cachorro de fogo segundo o calendário chinês, sempre desafiei no trabalho. Desde que entrei para o curso superior, consegui me sustentar fazendo trabalhos de desenho e cálculos topográficos nos intervalos entre as aulas, pois o curso era em período integral. Não gostava muito de estudar, mas prestava uma concentrada atenção durante as aulas. Assim, não precisava de me preparar para as provas. Devo ser um dos poucos que passou por todas as matérias sem necessitar fazer exame final, durante todo o curso. Era em regime anual e, via de regra, no mês de outubro já havia fechado o ano e assim, ia para Londrina com dois objetivos. Primeiro, trabalhar durante as minhas férias, de novembro a fevereiro, ganhando o suficiente para o meu sustento do próximo período escolar. Segundo, namorar a irmã caçula do Jorge.

O Jorge não era meu amigo nem colega de estudo. Nem sei como vim a conhecê-lo. Na verdade, a Londrina dos anos 60 não era muito grande e o convívio com os jovens contemporâneos ocorria em quase toda a área urbana. Do meu tempo de colégio, apenas duas pessoas mantenho contato até os dias atuais. A maior parte do círculo de amizades dos folguedos da juventude era formada por amigos da vizinhança onde morava, dos quais tenho lembranças bem nítidas. Noitadas em mesas de bilhar, pistas de boliche, carnavais, brincadeiras dançantes, nadar pelados, ir ao cinema!

Lembro-me bem do Jorge dançando! Com o ritmo do twist em ascensão, o seu requebrado, aliado a um jogo de cruzamento contínuo e veloz de pernas por trás do corpo esguio e pequeno, era um espetáculo a parte. Todos formavam um círculo em torno dele para admirar e seguir o ritmo da música com palmas o seu balanceado que mais parecia uma pequena cobra dançando. Havia vezes que fazia par com a sua irmã Nice, igualmente exímia dançarina, o que proporcionava a todos um deleite ainda maior. Além de dançar muito bem, a Nice gostava de cantar. E cantava e dançava ao mesmo tempo, garantindo aos espectadores uma apresentação quase profissional. Já contei aqui o episódio da Nice cantando num concurso de amadores do programa de rádio do Jurandir Panza.

Assista ao vídeo com o Gordo e o Magro dançando “Let’s Twist Again” clicando aqui

Em todos os eventos que mencionei acima, exceto nadar pelados, sempre cruzei com o Jorge. Disso deve ter surgido uma amizade sem apresentações e formalidades. Trocávamos algumas palavras. Ele não era muito de falar, eu também. Como ele tinha mais idade, o seu círculo de amigos diferia um pouco do meu. Um de seus gestos que permanece em minha memória é a de levar o cigarro à boca e expelir a fumaça após uma longa e prazerosa tragada.

Naquela época, eu mantinha o vício do cigarro. Coisa que todo jovem quer experimentar para demonstrar que já é adulto. Os que não gostavam, não continuavam. Os que gostavam, poderiam se tornar viciados para o resto da vida. O mal do vício inclui a dependência temporal entre as pitadas. Ou seja, o tempo entre acender um cigarro e o próximo é angustiante ao ponto de ter que achar um jeito para saciar a vontade de fumar.

Aconteceu no primeiro período de férias da universidade. Eu havia retornado à Londrina para trabalhar. Foi num lance desses de sair de uma sessão de cinema com o intuito de dar uma tragada que vim a vislumbrar, pela primeira vez, a outra irmã do Jorge. Ela tinha sido levada por ele ao cinema. Os dois haviam saído para o Jorge poder fumar fora da sala de exibição. Por destino, eu também estava naquela sessão e saí para fumar. O Jorge não me apresentou a irmã, pois estávamos distantes. Aquele figurino franzino e tímido, parecendo dizer “por favor, não me olhem!” chamou-me a atenção pela delicadeza de seu semblante sereno e sério emoldurado pelos cabelos ligeiramente longos e negros como breu.

Todos que haviam saído retornaram à sala de projeção após um rápido intervalo. Era só pra dar uma tragadinha, mesmo.

Coincidentemente, eu me sentei duas fileiras atrás do Jorge e sua irmã. Eu não consegui mais assistir ao restante do filme. Mesmo no escurinho do cinema, podia enxergar a silhueta, embora de costas, daquela figura que havia me impressionado. Milhares de pensamentos, todos de boas e recatadas intenções, devem ser passado por minha cabeça.

Bem mais tarde fiquei sabendo que o nome da irmã caçula do Jorge era Neusa e que era a pessoa com a qual eu havia iniciado troca de cartas pouco tempo antes. Lá fora da sala de projeção, o Jorge teria comentado com a irmã que eu era o cara com o qual ela havia iniciado a correspondência. Um protótipo frio de simpatia iniciado nas letras das cartas estava se firmando na troca acalorada de aura e olhares naquela rápida saída para uma pitadinha de cigarro.

Daí em diante, a troca de cartas perdurou até a minha formatura. Cada vez mais acalorada. Tais cartas, de ambos os lados, continuam todas guardadas como um tesouro. Um dia pretendo abrir o baú e reescrever a história dos “Novos Romeu e Julieta” ou do “Casal 20”, como dizem os amigos.

Cigarro ecológico

O título é estranho. Será que existe isso?

Na história sobre o cineminha no quintal, eu disse que o ingresso para as sessões noturnas era palitos de fósforo. Meninas podiam pagar com algum tipo de guloseima. No final da sessão, o lucro era contabilizado e parte era trocado por dinheiro em casa, o que viabilizava a compra de material para desenhar novos filmes. O restante dos palitos era dividido equitativamente para uso nas fumadas. Aqui é que vem a história sobre o cigarro ecológico.

Existe um produto oriundo de materiais vegetais macerados e moldados na forma de um disco em espiral, muito comum e usado para defumação nas casas do interior. Em filmes japoneses aparece muito a cena de diálogo familiar na varanda da casa, onde é mostrado um desses tipos de defumador vegetal queimando dentro de um cilindro de louça. O mais comum no Brasil é o artefato conhecido como “boa noite”, com uma base metálica que segura horizontalmente a espiral pelo centro, que acaba sendo o final da defumação. O seu início é pela periferia em direção ao centro. A fumaça tem a finalidade de espantar os mosquitos e insetos similares. O cheiro da defumação é nada agradável, mas acredito ser inócuo à saúde humana. Seu efeito anti-mosquito é bom e a espiral dura quase a noite inteira. Para economizar, as pessoas quebram o material em um semicírculo ou círculo inteiro dependendo do tempo necessário até adormecer. A base metálica que acompanha o produto até possui uma fenda destinada para tal procedimento. Depois de adormecer, o zumbido e as picadas dos mosquitos não são percebidas. Talvez na manhã do dia seguinte.

Além do cineminha e outras traquinagens, nós gostávamos de pescar. Caminhávamos vários quilômetros desde a cidade até os córregos mais piscosos. O mais distante e maior era o córrego Jacutinga, ao norte de Londrina. Com largura suficiente para formar piscinas naturais, o córrego propiciava também muitas horas de pescaria, fosse com varetas de bambu e anzol, ou mesmo com peneira. Esta última alternativa era usada quando se queria manter os peixinhos vivos para abastecer os aquários caseiros. Quando chegávamos de volta em casa já era noitinha.

Em áreas de mato, a presença de insetos picadores é bastante profusa, independente da hora do dia. Às vezes, não é possível se concentrar em alguma coisa, pois o incômodo dos bichinhos é tão grande que a maior parte do tempo a gente gasta tentando se esquivar e espantá-los. Quando na área havia bovinos, o expediente imediato era catar a bosta seca, retirar com cuidado a casca e juntar num recipiente adequado para queimar. Era como um defumador natural, ali, de graça. O cheiro de bosta queimada era melhor do que levar as picadas e ser incomodado pelo zumbido. Tal estratégia durou muito tempo até que desenvolvemos o cigarro ecológico.

Não me lembro de quem foi a ideia. Na casa do Maninho e do seu primo havia muita trepadeira de chuchu. As famílias consumiam o fruto e volta e meia, a parreira secava. O cigarro era confeccionado com o talo do chuchuzeiro. Se o talo já estivesse seco, o processo de fabrico era mais rápido. Se não, obtinha-se talos cortados no tamanho aproximado de um cigarro convencional e punha-os a secar ao sol. O processo era relativamente rápido. O diâmetro do talo era importante para caracterizar o cigarro. Cigarros normais tinham o diâmetro de um centímetro. Os mais finos eram os “rapidinhos”. Os de diâmetros avantajados eram cortados mais longos, cerca de uns 15 cm. Eram os “charutões”.

Para se fumar os cigarros de talo de chuchu, o procedimento é similar ao dos cigarros de tabaco. Para isso, usávamos os palitos advindos das sessões de cineminha noturno. O lume era persistente, até mais do que os conhecidos cigarros de palha e dos cachimbos. A quantidade de fumaça produzida era menor do que a dos cigarros convencionais. O gosto da fumaça era ligeiramente ardido, acostumando-se com o passar do tempo. A degustação era semelhante ao cigarro, com tragadas longas e curtas, dependendo da quantidade de fumaça a assimilar. Para dar um toque mais chique, fazíamos um filtro improvisado com tubinho de papel e chumaço de algodão.

Para a jornada de pescaria, fabricávamos talos de chuchu em grande quantidade para perdurar o dia inteiro. Claro que, naquele caso, o objetivo era produzir fumaceira constante para afugentar os mosquitos.

Acho que a denominação de cigarro ecológico é bastante adequada. É oriundo de produto vegetal sem nenhuma manipulação tóxica ou uso de tecnologia industrial. Não polui o ambiente e espanta os mosquitos tão bem quanto usar inseticida aerossol. Não constatamos nenhum efeito nocivo à saúde.

Não quero aqui incentivar o seu uso. Inexistem estudos que identifique algum efeito na fisiologia ou morfologia humana. Qualquer consequência advinda da experiência e uso do cigarro ecológico aqui descrito é responsabilidade única e exclusiva do usuário.

Boas tragadas para quem for experimentar.

O Baronete e sua família

David Ehrlich *

Quem conhece a história de Londrina geralmente afirma que ela começa em 1925, com a colonização do inglês Simon Joseph Fraser. Mas, e se tivesse havido uma colonização anterior, sete décadas antes… Porém sem ninguém para contar a seu respeito?

Chamemos nosso colono de Baronete. Fazendeiro de café paulista, nos anos 1850 ele é um aristocrata de baixa nobreza, porém reconhecido por sua integridade impecável: usufrui dos confortos e privilégios habituais de sua posição, mas sem excessos; nutre uma caprichosa simpatia pela política romântica, mas não a ponto de aderir a revoltas.

Viúvo, quer acima de tudo preservar sua família: uma filha, que chamaremos de Dama, uma moça caprichosa; e um filho, um rapaz tímido que chamaremos de Tenente.

Quanto aos negócios, a maior preocupação do Baronete é referente às leis restritivas ao plantio de café, com quotas de produção para São Paulo que não podiam ser excedidas. Eis então que lhe vem aos ouvidos a notícia de que um aristocrata chamado João da Silva Machado, futuro Barão de Antonina, fundou uma colônia militar chamada Jataí, no norte do Paraná. O estado, então recém-estabelecido, não havia ainda atingido a quota máxima de café permitida, e o Baronete, atraído por isso, resolve se mudar para a colônia e adquirir terras por lá, em uma região então conhecida como Gleba Três Bocas – atual Londrina.

O progresso lá é difícil: apesar de a terra ser fértil, ela é suscetível a surtos de malária, além de a colônia sofrer com falta de subsídios. Fora a família do Baronete, a população da Gleba Três Bocas é pobre, instalada em partes derrubadas da floresta para criar animais e plantar produtos apenas para sua própria subsistência. Além deles, há apenas os indígenas Caingangues, que a colônia mede grandes esforços para catequizar.

O Baronete, porém, persiste, e funda a primeira fazenda da região. E, como seria de se esperar, o empreendimento atrai grande número de aproveitadores. Um deles, que chamaremos de Cavaleiro, é um notório malandro da então comarca de Guarapuava, que sequer é nobre de verdade, tendo falsificado seu título. Aproveitando-se da integridade do Baronete, passa a frequentar a casa, chamando a atenção da filha do aristocrata.

A Dama, ela própria nenhuma flor que se cheirasse, logo percebe que o Cavaleiro quer apenas se aproveitar de seu pai, porém não resiste a seu charme, e um turbulento romance começa entre eles. Ambos os lados manipulam um ao outro para se manterem próximos, mas sem deixar que um passe a perna no outro. Um noivado é logo anunciado, porém percebe-se que é mais para manterem o olho um no outro do que por amor.

A vida da família, porém, torna-se ainda mais tumultuada devido a convulsões ocorrendo no continente: em outubro de 1864 estoura a Guerra do Paraguai, e um a um os regimentos do Exército Imperial são chamados ao serviço para lutarem contra as forças de Solano López. Nosso tímido Tenente, filho do Baronete, nunca quis ser militar, forçado à carreira no exército por tradição familiar. Ao receber sua carta convocando-o à guerra, pondera sobre o que fazer, com medo da batalha, até que, no último dia antes da partida, o jovem oficial toma uma decisão drástica e queima a carta, renunciando à convocação.

O gesto choca todos ao seu redor, e grande é a humilhação. O melhor amigo e companheiro de regimento do Tenente o acusa de covardia, sequer olhando para trás enquanto parte para o Mato Grosso; sua namorada também o chama de covarde, e recusa-se a falar com ele; sua irmã e inclusive o noivo malandro dela o ridicularizam por seu ato; e quanto ao velho Baronete, dizem as más línguas, que é a vergonha diante da atitude do filho que o leva a desenvolver problemas de visão que logo o deixam cego.

Percebendo a covardia de seu ato e o quanto ela lhe custou, o Tenente resolve ganhar a redenção e, embora não mais com seu regimento, segue os passos dele em direção ao Mato Grosso e à guerra: mesmo que sem qualquer glória, está decidido a ao menos provar que é capaz de salvar a vida de seu amigo em caso de perigo.

Chegando ao palco de guerra no final de dezembro, o Tenente descobre que parte de seu regimento, convocada para resistir à invasão paraguaia na vila de Nioaque, marcha a pé em direção ao sul, e que os inimigos se encontram às margens do rio Feio, a três quilômetros e meio de lá. O Tenente corre ao local e chega bem no momento em que uma força de só 200 brasileiros se engaja em combate contra 2.000 paraguaios. É a Primeira Retirada, com os brasileiros recuando de volta para Nioaque e o coronel da pequena força ordenando a destruição de uma ponte para impedir o avanço inimigo.

Em meio à batalha, os paraguaios fazem catorze prisioneiros brasileiros, e o Tenente, reconhecendo seu amigo entre eles, tenta resgatá-lo. Mata um dos soldados inimigos e, agarrando o companheiro pelo braço, atravessa o rio até afastar-se em segurança. Na fuga o Tenente é ferido, e ao chegar a Nioaque colapsa e quase morre por perda de sangue, porém sobrevive, e por seu heroísmo é recebido de volta ao exército, tornando-se assim o primeiro – e improvável – herói londrinense.

Enquanto ainda está em licença médica, fica sabendo que o Império criou os chamados Voluntários da Pátria para reforçar as forças efetivas do exército na guerra, e seus superiores lhe oferecem a oportunidade de comandar um pelotão desses voluntários. O Tenente aceita, e inclusive pede que seu amigo lhe sirva como seu segundo em comando. É só quando termina a licença médica e vai conhecer seu pelotão, porém, que ele descobre que seus “voluntários” são na verdade escravos negros, comprados pelo governo para lutarem na guerra com a promessa de alforria.

Embora seu pai Baronete não seja abolicionista, o Tenente é, e fica ultrajado com tal prática, forçando pessoas a morrerem por uma “pátria” que os trata qual animais. Faz os homens passarem pelo esperado treinamento rigoroso para supostamente prepará-los aos desafios da guerra, porém não se esforça em capturar de volta quaisquer desertores: quando seus superiores o pressionam a ir à guerra, dos vinte escravos que formavam seu pelotão, restam apenas três. E mesmo assim, ao invés de unir-se à luta, o Tenente faz com que seus soldados realizem apenas trabalhos manuais na retaguarda.

Durante uma inspeção ao Forte Novo de Coimbra, ocupado pelos paraguaios desde o começo da guerra, o Tenente observa negros protegendo a fortaleza. Descobre, assim, que o Paraguai também recruta à força escravos para lutar. A descoberta o deixa desanimado com a guerra: ao final, não há qualquer lado certo; não há heróis. Mesmo se desertar ao outro lado com seu pelotão, nada mudará. O máximo que pode fazer por seus homens, portanto, é pegar o máximo de recursos para pagar por suas alforrias. Começa então a ordenar que os soldados saqueiem as vilas abandonadas devido ao confronto.

Em abril de 1865 seu pelotão, indo reunir-se com o resto de sua companhia, nota uma carroça vagando sozinha, os cavalos andando sem direção. Dentro dela há soldados paraguaios mortos e um moribundo diz ao Tenente serem desertores que fugiram com o equivalente a duzentos contos de réis em ouro paraguaio, e o enterraram no cemitério da remota vila de Coxim, para repartirem quando a guerra acabasse. Ao se afastarem, porém, foram vistos por soldados brasileiros, que dispararam contra eles. O paraguaio moribundo promete dividir o ouro caso o ajudem, porém morre logo em seguida.

Percebendo que com tal fortuna ele poderia comprar a alforria do pelotão inteiro e ainda os deixar com vidas bem confortáveis, o Tenente ordena que o grupo se dirija a Coxim. Seu amigo e segundo em comando demonstra grande incômodo em tal atitude, achando melhor os escravos ganharem sua liberdade por meio da glória em combate do que caçando ouro roubado, mas o tenente está decidido a procurar o tal ouro.

Após longa marcha chegam à vila, que se encontra abandonada, com um único militar, um velho capitão reformado, amarrado a um poste e amordaçado. E, perambulando pelo cemitério, há uma figura que o Tenente, ao se aproximar, descobre ser ninguém menos que seu cunhado, o Cavaleiro!

Pois o Cavaleiro, mais do que um simples malandro, é do tipo que sempre aproveita qualquer oportunidade para ganhar dinheiro, e, por isso, há tempos atuava como espião para os paraguaios. Assim que o ouro foi roubado, seus empregadores disseram para ele trazer o ouro de volta em troca de uma porcentagem como recompensa, porém o Cavaleiro estava interessado em ficar com tudo para ele.

Assim que diz isso, o Cavaleiro aponta sua arma para o Tenente. Os negros do pelotão apontam suas armas para o Cavaleiro, porém o amigo do Tenente, para surpresa geral, aponta sua arma para ele, decidido a levar todos à Corte Marcial.

Ninguém, porém, tem tempo de disparar um contra o outro, pois logo ouvem o som de marcha. Os paraguaios, já prevendo a traição do Cavaleiro, enviaram um destacamento de 300 soldados para trazer o ouro de volta.

Apesar de estar em número consideravelmente menor, o grupo não vê outra solução além de lutar contra os paraguaios, inclusive desamarrando o capitão para ajudá-los. O esforço, porém, é inútil: os inimigos rapidamente matam todos os sete defensores de Coxim, ocupando em seguida a cidade. Ao saberem da notícia, um pânico surge na capital do Mato Grosso, Cuiabá, com a população temendo um avanço paraguaio até lá. Porém isso não ocorre: assim que os paraguaios encontram o ouro roubado, abandonam a vila e retornam à sua posição original.

A notícia da morte do Tenente e do Cavaleiro, porém, é devastadora à fazenda da Gleba Três Bocas. A jovem Dama, mesmo sabendo que seu noivo não prestava, veio a amá-lo profundamente, e ao descobrir que ele estava morto enforca-se no celeiro da fazenda. E o já cego Baronete, ao ouvir que ambos seus filhos estavam mortos, além de perder a visão vem a perder também a audição.

Cego e surdo, o Baronete perde tudo. Qualquer comunicação era quase impossível em uma época na qual o braile ainda não era tão difundido, e no Brasil havia apenas um colégio para surdos. Sua fazenda é abandonada, e ele passa seus últimos anos no hospital de Jataí, cuidado por uma enfermeira que até luta para se comunicar com ele, porém é tarde: sem família, sem lar e tocado por mãos que é incapaz de identificar, o Baronete torna-se um velho senil a falar sozinho, dirigindo-se aos filhos que trata como vivos. Ao morrer, o pouco que lhe restou é tomado pela colônia militar como subsídio.

Quanto à fazenda, ganha fama de local de má sorte devido ao destino da família, até ser destruída e apagada do mapa pela própria natureza. Quando Simon Fraser “inicia” a colonização de Londrina, nada mais resta que conte a história do Baronete e sua família.

*

David Ehrlich é natural da Alemanha, onde passou os primeiros 2 anos de vida. Suas experiências mais importantes, porém, foram colhidas em Curitiba, onde mora. É formado em Jornalismo e atua como assistente de redação. É fascinado pelas artes, em especial a literatura, em que sente maior liberdade.

A minha primeira cueca

Como o mundo mudou!

As coisas acontecem numa velocidade tal que o passar dos anos biológicos não consegue acompanhar a trajetória acelerada do desenvolvimento científico, tecnológico e social. Penso que as mudanças no comportamento social decorrem do avanço das duas premissas anteriores. Em outras palavras, o mundo andava mais devagar do que agora.

Quando penso que o meu neto João Lucas nasceu praticamente já usando a sua zorbinha e eu só fui ter a minha primeira cueca aos 14 anos de idade!

Desde pequeno eu estava acostumado a brincar, ir para a escola, passear, etc. sem estar usando cueca. O bilau ficava solto, livre e se balançando dentro da calça, inicialmente curta e mais tarde comprida. O roçar no tecido mais grosso parece que não incomodava.

Naquela idade eu já trabalhava fora de casa, no período da tarde. Estudava na segunda série do ginasial, de manhã. Com o dinheiro que ganhava no escritório de contabilidade podia comprar os doces que sempre gostei e ajudava um pouco no orçamento familiar. Com muito esforço, mas grande orgulho compensador pude comprar, a prestações, um liquidificador, aparelho doméstico dos sonhos de consumo na época. Foi o meu primeiro presente do “Dia das Mães” para a minha irmã primogênita, que me criou desde criança. Com o passar do tempo, já podia dirigir meus gastos para coisas mais práticas e pessoais.

Dentre tais aquisições, o que me marcou indelevelmente foi, sem dúvida, a compra da minha primeira cueca. Naquele dia, saí um pouco mais cedo do serviço e fui numa das lojas de roupas do centro de Londrina. Talvez tenha sido num estabelecimento da Avenida Rio de Janeiro, entre a Paraná e a Sergipe. Após uma esmerada pesquisa, consegui escolher aquela que seria a minha cueca inaugural. A transação demorou porque eu tive que estimar o tamanho adequado sustentando o acessório por cima da calça na altura em que deveria ficar por dentro. Assim como hoje, as roupas íntimas não podiam ser provadas na loja. Talvez, excepcionalmente, por cima da cueca ou calcinha que estiver usando. Sendo que eu ainda não usava cueca, eu teria que prová-la diretamente sobre o bilau. Coisa inimaginável!

O mais importante foi o modelo da cueca: samba-canção!!!

Naqueles idos, o formato de cueca colado ao corpo, do tipo mais conhecido como “zorba” talvez ainda estivesse nas pranchetas dos projetistas de roupas.

Eu só tinha a quantia para o investimento de uma unidade da cueca samba-canção. Existiam duas alternativas. A primeira, lavar a cueca usada naquele dia à noite, esperar que secasse até a manhã do dia seguinte, para poder usar diariamente. A segunda, usar cueca em dias alternados. Como já estava acostumado com o bilau balançando solto, esta alternativa não me causava nenhum constrangimento. Na verdade, mesmo usando a cueca, o bilau ficava livre e contente, pois este tipo de cueca é parecido com um calção de banho sem as atuais saqueiras. A única vantagem era o fato de o tecido ser mais fino, um tipo de tricolina. Isso propiciava um roçar mais macio sobre o bilau.

O que relatei aqui é uma história real que, certamente fez parte de muita gente que era jovem naqueles idos dos anos 50 e 60. Sem tirar nem por, pode ser estendido igualmente para as meninas. Neste caso, o episódio poderia ser sobre “o meu primeiro sutiã”. Fico pensando como seria a história contada por uma senhora que atualmente estaria na casa dos seus 70 anos de idade…

O Curto Circuito

Dentre as pessoas que se tornaram muito conhecidas em Londrina nas décadas de 50 e 60, sem dúvida, destaca-se a figura de um homem pequeno, magro, com muitos trejeitos, conhecido pelo cognome Curto-Circuito.

Eu não sabia a sua origem nem o seu verdadeiro nome. Era descendente de japoneses. Na sua infância, certamente ele sofrera algum traumatismo na cabeça, comum naquela época, advindo de uma infecção desconhecida que provocava fortes dores de cabeça e febre muito alta. Se a criança afetada sobrevivesse, havia probabilidade de se tornar um débil mental ou um gênio. Tive um colega de estudo que era um desses pequenos gênios que havia sofrido daquele mal. O nosso protagonista poderia até ser um gênio. A inteligência que desenvolveu foi tanta que acabou pirando.

Durante o dia inteiro o Curto-Circuito perambulava pelas ruas do centro da “Pequena Londres”, sempre carregando uma pequena maleta retangular, daquelas antigas com estrutura rígida, dobradiça na parte do fundo e duas travas com mola na parte da frente. Sendo ela de tamanho pequeno e ter um conteúdo certamente leve, o pequeno homem a carregava sobre um dos ombros, abraçando a maleta.

Com certeza, a origem de seu apelido Curto-Circuito deve-se aos seus movimentos ao caminhar, mancando e dando uns pulinhos em uma das pernas, estremecendo o corpo todo. Lembrava o estremilique que os cachorros machos fazem ao terminar de irrigar um poste de energia elétrica, tremulando a perna que havia erguido para urinar. O carregar a maleta nos ombros era providencial, como se fosse o contrapeso para se manter em equilíbrio.

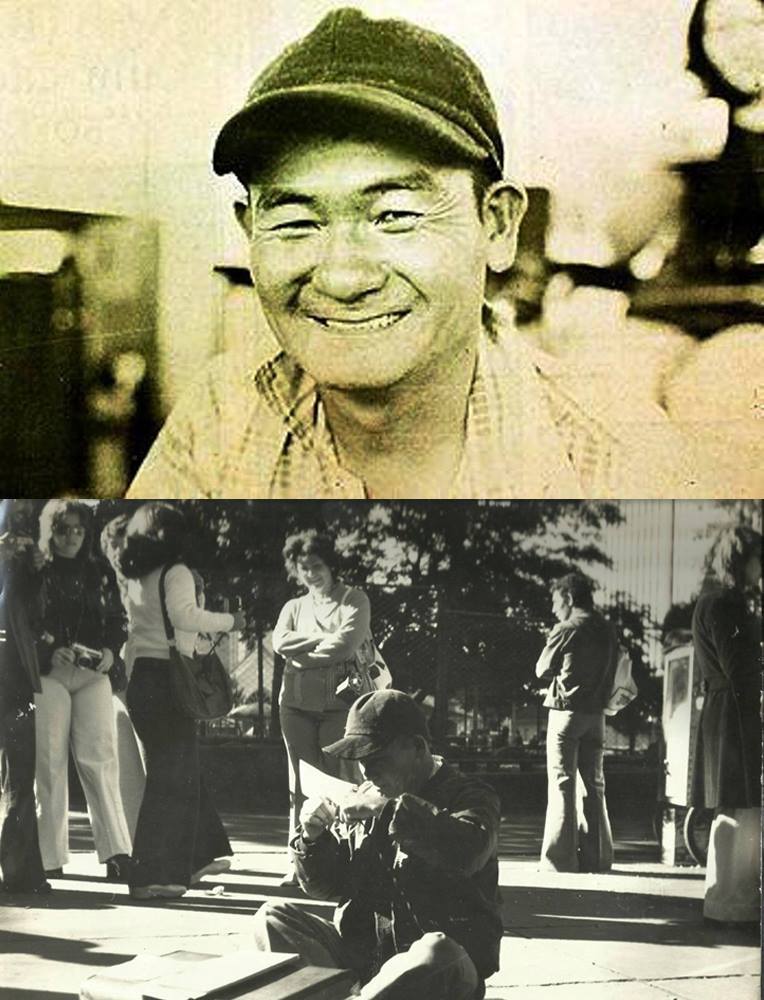

Figura 1: O Curto-Circuito, sua maleta e os estremiliques.

Estudo original em grafite sobre papel, de M.T. Inoue, 2022.

O Curto-Circuito não era pedinte. Reconhecia e atendia prontamente quando abordado pelo seu apelido. Conseguia comunicar-se, mesmo que balbuciando umas palavras ininteligíveis. O conteúdo de sua maleta era constituído de papéis, de variadas cores e tamanhos e uma tesoura. Com o passar do tempo, colecionava também pequenos objetos ganhos de pessoas a quem confeccionava, com a destreza de mestre, perfis da cabeça da pessoa, pequenas bandeirolas com figuras variadas de humanos, animais e flores, enfim, tudo o que se pode produzir com tesoura e papel. A sua maior alegria era presentear uma criança com algum artefato de sua criação, oriundo ali mesmo, na hora, na sua frente. O vice-versa era verdadeiro, pois o brilho dos olhos atônitos da menina ou menino iluminava aquele ambiente onde o artista exibia todo o seu talento. O recortar uma figura em papel parece não ser algo extraordinário. Sua destreza e criatividade era dobrar inicialmente o pedaço de papel várias vezes, formando uma única peça de várias camadas. Nesta, ele aplicava a tesoura tão hábil e velozmente que era impossível acompanhar seus movimentos. O resultado, após alguns segundos, era mostrado quando ele desfazia as diversas dobraduras, mostrando figuras tão complexas que era inimaginável que poderiam surgir das tesouradas que ele aplicava naquele pedaço dobrado de papel.

Figura 2: O Curto-Circuito em imagem e ação.

Imagem obtida no Facebook da Prefeitura de Londrina, acesso em 03/10/2022.

O Curto-Circuito era um ser tranquilo, mesmo quando alguém que não o conhecia fazia algum tipo de gracinha referindo-se ao seu trejeito ou deficiência mental. Dizia-se que vinha de uma família bem abastada, que o teria abandonado depois da doença que o transformou. A sua atuação era durante o dia. Quando entardecia, ele desaparecia como que por encanto e ninguém sabia onde passava o resto da noite. Cogitava-se que ele seria uma pessoa rica, que morava numa boa casa. O que ele ganhava com o seu trabalho na cidade não justificava tais condições.

Assim como surgiu, ninguém sabe o paradeiro final do Curto-Circuito. Deve ter se esvanecido em meados dos anos 60 em Londrina. Talvez tenha sido curto circuitado por um relâmpago durante uma tempestade.

Menina de fazenda

Caterina Balsano Gaioski

Escritora e poeta premiada

Membro da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná

Membro da União Brasileira de Trovadores, UBT, seção de Irati

Ainda falando daquela fazenda nos arredores de Londrina, citada nas crônicas “Ouro Verde da Minha Infância,” as recordações afloram, a mente viaja pelo túnel do tempo, a rememorar artes e estrepolias de uma menininha, no vigor dos seus sete ou oito aninhos, que não só por ser filha do administrador da fazenda, mas também, pelo seu jeito alegre, descontraído e educado de tratar as pessoas, conquistara a benevolência e, porque não dizer, a cumplicidade dos empregados da fazenda, para executar as suas inocentes “artes”.

Menina que, logo ao clarear do dia, pegava sua canequinha esmaltada e corria para o retiro das vacas que estavam sendo ordenhadas pelos funcionários da fazenda que, generosamente, enchiam-lhe a caneca com o delicioso leite quente e cheio de espuma, tirado na hora. Beber o leite assim era um costume corriqueiro, usado até pelos inúmeros visitantes da fazenda. Época que aquilo era permitido sem restrições, pois o único medicamento usado para o gado era a vacina e, eventualmente, algum produto de uso externo para eliminar bernes ou bicheiras, coisa que eu não me lembro de ter visto por lá. O gado era saudável, tinha uma bela aparência e era tratado com produtos da própria fazenda, tais como: milho, abóbora e batata doce, além da pastagem, é claro.

Menina que ficava extasiada com a destreza da cozinheira do patrão em fazer gravetos de madeira para acender o fogo no grande fogão a lenha. Ela usava uma machadinha bem afiada, transformando em fiapos os grandes pedaços de lenha, com golpes rápidos e certeiros. A menininha não deixou por menos. Quando a Dona Alcinda, como era chamada a cozinheira, distraiu-se um pouco, pegou a perigosa ferramenta e tentou fazer o que ela chamava de “cavaquinhos”. Mas, já na primeira tentativa, errou o alvo e acertou a sua mão esquerda, provocando um grande corte logo abaixo dos dedos indicador e médio. Sangue, dor, lágrimas, corre, corre e o resultado persiste até hoje, setenta anos depois, expresso na cicatriz que ainda é visível na sua mão.

E, o que dizer da menininha metida à amazona?

Colt, o maravilhoso cavalo bretão, era a “vedete” da fazenda. Muito bem cuidado, tratado até com tabletes, ou torrões de açúcar, que a menina gostava de levar-lhe na baia, sob a severa vigilância do tratador. Muito grande, de pelagem escura e brilhante, treinado para montaria, fazia a alegria, principalmente, das inúmeras visitas que sempre apareciam por lá. O patrão, muito elegante, vestia culotes e calçava botas de cano alto, para cavalgar, revezando-se com as visitas, pois todos queriam montar no Colt, apesar de haver outros cavalos na propriedade. A menininha também fazia parte das exibições, só que com seu modesto vestidinho e às vezes, com um chapelão emprestado de alguém. Montava lindamente. Colt era acostumado com ela e já conhecia até o trajeto que a menina costumava fazer. Davam a volta no grande jardim, iam rumo à porteira e de lá voltavam para a sede, algumas vezes, sob aplausos dos presentes.

A menina cavalgando o Colt.

Foto de álbum familiar da autora.

Certo dia, montada no cavalo e prestes a dar a costumeira voltinha, um garoto, não se sabe se, voluntária, ou involuntariamente, jogou debaixo do Colt, uma bombinha, tipo traque, usada pela garotada para fazer traquinagens. O cavalo relinchando, empinou-se, provocando a queda da garotinha. Um susto que deixou um trauma psicológico irreversível naquela irrequieta criança, que nunca mais montou nem no Colt e nem em outro cavalo.

Ah, menininha! Bem humorada desde pequena.

Na varanda envidraçada da casa grande, chamada de jardim de inverno, o patrão recebia suas visitas, quase sempre de gente rica, elegante e algumas até excêntricas, como um jovem casal que, refestelado nas cadeiras de balanço, saboreavam frutas colocadas à disposição dos visitantes e, eis que o marido comentou:

– Somos um casal perfeito, nada desperdiçamos, eu como as frutas e a minha esposa come as cascas.

A menininha, sem demora, falou em italiano, achando que as visitas não entenderiam:

– Sembra Tarzan com la sua scimia. (Parece Tarzan com a sua macaca.)

As gargalhadas ecoaram pela casa e a menininha corou e fugiu envergonhada.

De vez em quando, a sua irmã mais velha a levava ao cinema e os filmes adequados para a sua idade eram Tarzan, O Gordo e o Magro e outros similares.

Belas e algumas dramáticas lembranças de um tempo feliz, apesar dos incidentes. Porém fatos que moldaram a personalidade eclética daquela menininha.