Esta é uma coleção de crônicas baseada em fatos ocorridos durante as atividades no Projeto de Desenvolvimento da Província do Niassa, Moçambique, no período entre 1980 e 1982.

São narrativas pitorescas de situações vividas no campo e na cidade, mostrando as características do povo e os costumes moçambicanos de pós revolução, depois de longos anos como colônia portuguesa.

Como o subtítulo diz, serão entremeados textos com imagens, sempre que possível, para ilustrar as aventuras africanas.

É inevitável a abordagem profissional nos contos, o que considero ser didática e aditiva ao conhecimento geral.

Está previsto um total de 22 capítulos, a serem publicados semanalmente.

CONTEÚDO

Marcando território no Cabo da Boa Esperança

Um dos objetivos mais importantes dos europeus da idade média era descobrir o caminho marítimo para a Índia, de onde vinham as especiarias tão apreciadas até hoje, em nível mundial, como o gengibre, a pimenta do reino, o cravo da índia, açafrão, entre outras. O caminho por terra teria que seguir a rota das especiarias, monopolizado pelos árabes e centralizado em Veneza, o que encarecia os produtos. Os portugueses eram os únicos com poder para empreender as descobertas por mar.

Foi com a premissa de descobrir a rota almejada, por motivos dúbios, a frota capitaneada por Pedro Álvares Cabral acabou aportando em novas terras, pensando que havia chegado à Índia. Fala-se de motivos dúbios, porque o português Bartolomeu Dias já havia chegado, em 1488, à península do extremo sul do continente africano, denominando o ponto como Cabo das Tormentas, mais tarde, rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Dez anos depois, outro lusitano, Vasco da Gama, foi o primeiro navegador a contornar o Cabo da Boa Esperança, navegando pelos dois oceanos: do Atlântico para o Índico. A frota de Cabral descobriu o Brasil um ano depois do feito de Vasco da Gama.

Histórias à parte, um acontecimento digno de registro, é a minha visita ao Cabo da Boa Esperança, especificamente, ao monumento que marca a aventura de Bartolomeu Dias. Este monumento está edificado no ponto setentrional da África do Sul, na Cidade do Cabo.

Há um ditado popular que retrata muito bem o comportamento do brasileiro (no caso, os homens que mijam em pé) que diz:

“Quando um brasileiro mija, todos mijam”

O colóquio no Ministério da Agricultura

Encontrar-se com autoridades é um dos expedientes a que se está sujeito quando se atua em projetos internacionais. Em minhas andanças pelo mundo, tive que participar em alguns desses expedientes. Entre encontros com Presidentes e Ministros de Estado, o que marcou minha memória foi o evento acontecido na sala do Ministro da Agricultura de Moçambique.

Como acontece no Brasil, por vezes, a espera para o início do encontro com qualquer autoridade pode demorar mais que o previsto. Já havíamos passado pelo filtro do chefe de gabinete e estávamos alojados com certo conforto na sala ministerial. Entre conversa séria, conversa fiada e piadas, rolou um assunto nada convencional para um ambiente daqueles.

Não me lembro quem começou o tema sobre o centro de equilíbrio do ser humano. Como todos sabem, todo e qualquer corpo ou objeto está sujeito a ação da gravidade da Terra. Trocando em miúdos, tudo que é mais pesado que o ar deve ficar preso ao chão. Existe um ponto chamado centro de gravidade. Nos humanos, localiza-se próximo aos quadris, aproximadamente a 55% da altura, a partir chão. Dependendo do movimento do corpo, este ponto pode se deslocar para manter o seu equilíbrio. É só se lembrar do brinquedo conhecido como “João Bobo”, que sempre retorna ao seu ponto inicial de equilíbrio.

A conversa foi desenrolando até chegar no assunto sobre onde fica o centro de gravidade quando estamos agachados. Existem pessoas que não conseguem ficar agachadas com a planta inteira dos pés no chão. Ao tentar fazê-lo, acabam se desequilibrando e tendem a cair, geralmente para trás, de bunda. Outras, conseguem o intento de maneira fácil e podem ficar longo tempo agachados, sem se cansar. Conversa vai, conversa vem, passando pelo tema de como as pessoas do primeiro tipo fariam cocô no mato.

Para dinamizar o colóquio, é claro que passamos para a fase da experimentação e demonstração da capacidade de cada um dos presentes em executar a façanha recém discutida. Dentro no nosso grupo, havia representantes dos dois tipos: os que não conseguiam ficar agachados sem cair e os que dominavam o seu centro de gravidade para não cair. Eu sou daqueles que consegue fazer cocô no mato sem se lambuzar.

Estávamos precisamente nesta fase da demonstração, quando adentra a sala o Ministro da Agricultura. Após o choque inicial, já levantados e perfilados, fomos cumprimentados um a um pela autoridade.

Na saída, após as tratativas oficiais e comerciais, penso ter ouvido o Ministro cochichar no ouvido de seu assessor:

~ O que estavam os brasileiros cooperantes a “fazeire” em meu gabinete, heim?

~ Será que estavam ensaiando a “cagaire”?

Aprendemos que, o colóquio deve ser compatível com o ambiente em que estamos, para evitar mal entendimentos.

A viagem no avião moçambicano

O fundo de cena das estórias desta coleção é o período em que trabalhei num projeto de desenvolvimento florestal entre os dois governos: brasileiro e moçambicano. Foi entre 1980 a 1982, sob a égide da FUPEF, a Fundação de Pesquisas Florestais, vinculada à UFPR.

Participaram diversos professores da Escola de Florestas, assim como alguns Engenheiros e Técnicos Florestais e estudantes. Viajávamos para o exterior durante os períodos de férias escolares. Devo ter participado de umas oito excursões durante os dois anos em que atuei no projeto.

O objetivo era a implantação de uma área de investigação de campo na Província do Niassa, especificamente no município de Marrupa, sede do nosso projeto. Niassa é a província ao extremo noroeste de Moçambique, na divisa com o Malawi e a Tanzânia.

As viagens para Moçambique iam do Brasil até a Johannesburg na África do Sul, com a antiga Varig. De lá, seguia-se com a empresa moçambicana LAM até Maputo.

Na primeira incursão, tomamos mais alguns dias para explorar a África do Sul, conhecendo as cidades do Cabo, Johannesburg e Stellenbosch.

Em Stellenbosch, tivemos a oportunidade de visitar a famosa Faculdade de Florestas local.

Nas primeiras viagens da capital para Pemba tudo correu bem. A maioria dos pilotos da LAM eram brasileiros e esbanjavam a sua perícia em dirigir uma aeronave. A partida na pista era de deixar a gente grudada no banco pelo efeito do rápido deslocamento em relação ao chão. No ar, parecia que estavam dirigindo um carro, desviando-se das nuvens, uma vez para a direita e em seguida para a esquerda, com as asas do avião quase perpendiculares à terra. Para quem gosta de emoção, era um prato cheio, da decolagem até atingir a altitude de cruzeiro.

Uma única vez, tivemos que adiar a viagem.

Depois da decolagem, já em boa altitude, percebemos que o avião começou a retornar ao ponto de partida. Logo em seguida, o piloto avisa que o a máquina estava com uma pane num dos motores e que era necessário retornar à base. Daquele instante até o pouso foram apenas poucos minutos, que pareceram uma eternidade. Um completo silêncio tomou conta do compartimento dos passageiros. Dava para ouvir a respiração e as batidas do coração. Ninguém soltou um pio até o avião pousar. E não decolou mais. Viagem adiada.

Também, não era para menos. Em situação análoga, o procedimento de aviso é que estariam retornando devido a um pequeno problema de comunicação.

A sinceridade daquele piloto foi algo digno de registro.

Johannesgurg e Stellenbosch

A porta de entrada da África do Sul para quem vem do Brasil, é Johannesburg, considerada uma cidade global e centro econômico e administrativo do país, com mais de 8 milhões de habitantes.

Na época em que a conheci, o problema racial estava em seu auge. A cidade tinha os prédios no centro, rodeada de favelas e construções pobres a perder de vista. Uma minoria branca, rica e culta, dominava uma maioria negra, pobre e analfabeta.

A segregação atingia igualmente outras minorias, como os asiáticos. Banheiros públicos eram separados para os brancos e os outros (negros e asiáticos), da mesma forma que as praias, restaurantes, transportes públicos etc.

Certa vez, tive que usar um banheiro público. Ao chegar, fiquei na dúvida: não sou negro, mas também não sou branco. Qual banheiro usar? Escolhi o dos outros para não causar algum transtorno. Escolha mal feita. A limpeza estava muito a desejar, com um mal cheiro estonteante.

O mais chocante ficava por conta das pequenas lojas, do tipo de uma única porta, para o comércio de pequenos bens, como bebidas, revistas e afins. Em todos os estabelecimentos havia uma grade protetora, daquelas que se vê em prisões, para o atendimento ao comprador.

O voo do Brasil chegava à noite em Johannesburg. O voo para Maputo era na manhã do dia seguinte. Assim, pernoitávamos no aeroporto. Ali, todos os estabelecimentos eram da mesma maneira, segregacionistas. Foi uma das experiências marcantes e indesejáveis de minha vida. No retorno, era ainda pior. Após o avião moçambicano pousar, antes do desembarque, entravam funcionárias do aeroporto e pulverizavam a cabine inteira da aeronave com algum tipo de desinfectante, para dissipar o cheiro ou alguma coisa contaminante. Era o fim da picada.

Stellenbosch é uma cidade de tamanho médio situada a 50 Km da cidade do Cabo. É a mais antiga colonização europeia na África. Visitamos a escola de florestas em nossa primeira viagem. A região é vinícola, de onde provém os melhores vinhos conhecidos do país. Os vinhedos são localizados nos vales, rodeados por cadeias de montanhas com vegetação rasteira.

Soubemos que, certa vez, alguém teve a brilhante ideia de reflorestar os morros das encostas com espécies madeireiras. É sabido que as árvores absorvem muito da água do solo pela sua transpiração.

Com o passar do tempo, os produtores de uva notaram queda na produção. Detectou-se que o fornecimento de umidade do solo havia decaído, ao ponto de prejudicar o vinhedo. O rebaixamento do lençol freático nos vales era oriundo da alta taxa de absorção da água pelas árvores plantadas nas encostas. Solução: cortar as árvores. Porque, a economia vinícola era mais interessante que a produção de madeira.

Vivendo e aprendendo.

Maputo

Nome um pouco estranho, quase um impropério.

É a atual denominação para a capital de Moçambique. Antes da revolução de 1975, sob o domínio português, era conhecida como Lourenço Marques. O país tornou-se independente de Portugal em 25 de junho de 1975, após dez anos de lutas internas revolucionárias sob a égide da Frente de Libertação de Moçambique, comandada por Eduardo Mondlane. A Universidade que leva o seu nome mantém convênio de cooperação com a UFPR desde 1980.

Dentre algumas estórias ouvidas, imediatamente após a independência, quase a totalidade dos 250 mil portugueses que viviam em Moçambique saíram do país. Tiveram apenas um dia para tal façanha. Muitos foram expulsos pelo novo governo, outros fugiram de medo.

Ao passearmos por Maputo para um primeiro reconhecimento, deparamos com uma enormidade de edifícios abandonados e ocupados pelos nativos. Outros, em metade de sua construção, habitados por moçambicanos que não tinham como executar o seu término.

Chegamos a primeira vez em 1980. Cinco anos apenas de um novo país independente, sob regime totalitário, presidido por Samora Machel, mão direita e amante secreto da esposa de Mondlane durante a luta pela independência.

País independente. Início de uma contra revolução. Nesta nova guerra civil, o país ficou praticamente dividido em três partes: o sul, incluindo a capital, onde ficava o governo; a parte central, dominada pela guerrilha e uma pequena parte ao norte, incluindo a Província do Niassa, que permanecia sob o domínio do novo governo. Assim, nossas viagens, incluindo o transporte de bens como veículos, ferramentas e alimentos, eram feitas por via aérea até Pemba ou Nampula. E dali, em veículo por terra.

Na região tomada pela guerrilha havia estradas e linhas de ferro. Mas, o trajeto era impossível de ser seguido pois corria-se o risco de assalto e pilhagem.

Abaixo, segue o texto preparado pelo Prof. Roberto Tuyoshi Hosokawa, a meu pedido.

“Na nossa época, o Presidente era Samora Machel sucessor do revolucionário Eduardo Mondlane. Depois, foi Joachin Chissano, que por sinal foi nosso aluno de Economia Rural na Universidade Mondlane. A universidade recuperamos do escombro da revolução, com apoio das Nações Unidas.

Joaquin teve uma acessão rápida quando Samora morreu num acidente aéreo. Ele teve apoio do Prof. Kittner, cooperante da DDR, que o enviou para Alemanha Oriental estudar Armazenagem e Transporte de produtos primários agrícolas: castanha de caju e produtos florestais.

Quando voltou, foi nomeado Ministro de Transporte apoiado pelo partido FRELIMO e Samora.

O nosso projeto MADEMO – MADEBRAS rendeu dividendos de cooperação universitária para a UFPR até hoje.”

A loja franca

Na década de 80 não existiam muitas opções de hospedagem em Maputo. O hotel designado para a nossa equipe era o Hotel Moçambicano. Talvez fosse o segundo melhor da cidade. Tinha até uma piscina nos fundos. Nem tão limpa, mas dava para se refrescar com uns mergulhos. Eu não me lembro se cheguei a entrar naquela grande bacia.

Eu não sou muito chegado a água. Na praia, eu só fico na areia, sob a proteção do guarda-sol. Se entro no mar, só se for por poucos minutos. Logo, começam a aparecer manchas avermelhadas em todo o meu corpo. Não coça, não dói. Mas, as vermelhidões incomodam quando se olha. Certamente, é algum tipo de alergia. À água salgada ou aos seus componentes. Acontece também quando entro em piscina. Talvez ao cloro ou algum componente desconhecido. Não testei ficar mais tempo debaixo do chuveiro, para comprovar que a minha alergia é à água. Já haviam me dado o apelido de “sugismundo”.

A rotina no hotel era acordar e comer o pequeno almoço, como se denomina o café da manhã em língua lusitana. Simples, onde a proteína era representada por um carapau. Para aqueles não acostumados ao termo, carapau é um peixe marítimo, do tipo da sardinha, porém, um pouco maior.

Após o café, saíamos para algum compromisso oficial ou para dar uma volta pela urbe. Embora de dimensões grandes, não havia muito o que ver ou fazer naquela capital.

Quando necessário, passávamos pela loja franca, assim denominado um estabelecimento grande, quase um supermercado. Na realidade, era uma loja duty free no centro da cidade. No sentido estrito da palavra, pois as transações eram feitas exclusivamente em Dólar ou Rand (moeda da África do Sul, chamada pelos nativos de Randes). Existem cidades que tem tais lojas fora dos aeroportos, tais como em Ciudad del Este, no Paraguai.

A nossa ida à loja franca era para adquirir cigarros, alguma bebida e, principalmente, alimentos não perecíveis. Destes, fazíamos o estoque necessário para o nosso consumo durante as semanas em que ficávamos no norte, em Marrupa.

Os nativos, quando arranjavam algum dólar ou rande, advindo de alguma transação dúbia com os seus meticais (Metical é a moeda moçambicana, que alguns ainda chamavam de escudos, moeda corrente antes da revolução), igualmente frequentavam a loja para comprar comida.

Mister se faz mencionar aqui, que comida sempre foi e será o bem mais fundamental de qualquer animal, incluindo o homem. A pobreza do país era bem visível em Maputo, onde as lojas portentosas ostentavam alguns pouquíssimos objetos, sejam calçados, roupas ou outro bem. Ninguém comprando. Os restaurantes, mantendo a tradição do tempo dos portugueses, montavam diariamente as mesas nas calçadas, sob as marquises dos prédios, à guisa do atendimento de supostos e eventuais clientes. Estes, ficaram horas sentados às mesas, simplesmente tomando chá gurué (um tipo de chá preto, produzido e muito consumido no país) ou água (de torneira mesmo, pois engarrafada não existia).

Os estabelecimentos de alimentos só ofereciam produtos básicos, como farinha, sal e açúcar.

Foi a primeira vez que experimentei a sensação de uma verdadeira impotência: ter dinheiro no bolso, mas não ter o que comer.

É simplesmente, desesperador.

Artesanato

Após a incursão até a loja franca e um rápido passeio pela cidade, retornávamos para o almoço no Moçambicano.

Este hotel era a nossa residência quando em Maputo: dormíamos, descansávamos, era o nosso home-office da época e, sobretudo tomávamos as nossas refeições.

O cardápio do almoço e janta não era muito variado. A proteína ficava por conta da entrada de salada e carapau. Em seguida, a sopa de legumes. Havia uma folha larga, que não consegui identificar do que era. No prato principal, arroz, feijão, batatas, alguns vegetais. Adicionalmente, vinha alguma carne, bovina ou suína ou frango, quase sempre grelhada.

Acho que depois do estágio em Moçambique, adquiri o hábito de ser um cara de pau por consumir muito carapau, diariamente, três vezes ao dia.

O momento mais esperado ficava por conta do café a ser servido após as refeições principais. Dirigíamo-nos ao salão, ao lado do lobby do hotel. O desfrutar dos momentos paradisíacos naquele lugar começava pela atmosfera do ambiente, com aquele cheirinho gostoso de café de qualidade. Como este era o único produto de consumo, não havia necessidade de fazer o pedido. Éramos servidos automaticamente, conforme a chegada. O importante era o ritual do cafeteiro. Para descartar o pó usado nos filtros, ele abria uma gaveta existente abaixo da mesa da cafeteira, estrategicamente forrada com lâminas grossas de madeira. O pó era retirado dos filtros na porrada, batendo-os violentamente na borda da gaveta, que já se apresentada desgastada de tanto receber as “filtradas”. Preenchia com novo pó para a próxima leva, ajustava e apertava os botões respectivos. Quando precisava a mistura com leite, punha a caneca com o líquido sob a mangueira metálica de onde saía o vapor barulhento para aquecer. Depois, era só deliciar o saboroso café.

Se o plano era sair para compras, um dos destinos mais movimentados era o mercado de artesanato existente no centro, não distante do nosso hotel.

No mercado, livre para o comércio em geral, o que predominava eram os objetos para adorno em casas, cortados e esculpidos manualmente. A matéria prima básica era a madeira oriunda de pau preto (pau de ébano – Diospyros ebenum, árvore nativa, da família das ebenáceas). Lembram-se da música de Paul McCartney, Ebony and Ivory? A que faz uma apologia sobre as peças de seu piano, construído com teclas brancas de marfim – presa de elefante, e teclas pretas com pau de ébano.

Outra madeira bastante utilizada no artesanato era a oriunda do pau de sândalo – Spirostachys africana, da família das euforbiáceas (mamonas), igualmente uma árvore nativa moçambicana. Esta madeira, mantém permanentemente um agradável odor de sua essência, que lembra o perfume do sândalo.

Outro produto usado no artesanato moçambicano é o marfim, oriundo das presas dos elefantes.

Alternativa para disfarçar o marfim, que já na época, era proibida a caça ao elefante para obtenção das presas, eram as dos javalis, espécie de porco do mato, bastante comum nas savanas africanas. Além de servir como alimento, as presas eram utilizadas para artefatos decorativos menores, bem parecidos com os confeccionados com o verdadeiro marfim.

É importante frisar que as obras artísticas eram pagas com o nosso precioso dólar, o qual os nativos conheciam como divisas. Assim, com o dinheiro obtido das vendas, os artistas podiam comprar alimentos na loja franca.

As nossas esposas e nossas casas receberam alguns de tais objetos artesanais.

Estivemos no estrito sentido, no país de origem de Ebony and Ivory. Uma das melhores inspirações sobre igualdade entre os humanos.

Encontro com o sentinela em Maputo

Quando estávamos em Maputo, ou na chegada ou no retorno para o Brasil, ficávamos alguns dias livres para resolver assuntos oficiais do projeto junto ao Ministério da Agricultura, na Universidade “Eduardo Mondlane”, no Consulado do Brasil ou com alguma outra autoridade ou contato sobre assuntos florestais.

Aconteceu numa daquelas empreitadas, que não conseguimos concluir nossa tarefa durante a luz do dia.

Já havia anoitecido e ainda tínhamos mais uma visita a fazer, à alguma autoridade de algum órgão oficial do Ministério.

Como o agendamento havia sido feito, consideramos que poderíamos concluir a última incumbência do dia.

Em Maputo, não dispúnhamos de veículo próprio, todos exportados para Marrupa. Dependendo da agenda, podíamos contar com o transporte por veículo do respectivo órgão. Em outros casos, tínhamos que andar, mesmo. Existia transporte público por ônibus, denominados machimbombo na língua macua, um dos inúmeros dialetos nativos de Moçambique. Não me lembro de ter tomado algum.

Acho que estávamos em três pessoas da equipe neste dia.

Assim que chegamos no endereço indicado, fomos nos apresentar à vigilância que estava dentro de sua cabine, na calçada, ao lado do portão de entrada da casa almejada.

– Estamos aqui para falar com o Senhor Jonatão.

Naquela hora da noite, com um mínimo de iluminação deficiente das luzes da calçada, certamente a nossa abordagem despertou indagações.

O vigia foi tomado de surpresa. Levantou-se rapidamente de sua cadeira, ainda dentro da cabine, dizendo.

– Afastem-se! Para trás!

Não estávamos entendendo a situação.

Ao o que, ele pega a sua carabina e sai da cabine.

Nós continuávamos ali, ao lado de sua casinha.

Com a carabina empunhada no ombro, diz mais uma vez.

– Afastem-se! Para trás!

Continuávamos a não entender a situação. Em todo caso, obedecemos a clama e nos afastamos um pouco.

– Pois bem. O que estaires a procurar?

– Gostaríamos de falar com o Senhor Jonatão. Temos um agendamento com ele.

– O Sr. Jonatão não se encontra. Saieu com a família para compras.

– Ah! Obrigado. Vamos agendar para outro dia, então.

Saímos o mais rápido possível e ganhamos o caminho de volta ao nosso hotel.

No caminho, o diálogo ficou por conta de entender o comportamento do vigia.

Demorou um pouco até percebermos que, tanto de dentro da cabine, como quando saiu dela com a carabina no ombro, ao vigia não havia distância mínima para empunhar o rifle em caso de necessidade.

Daí, a sua insistência em ordenar que nos afastássemos. Era para criar o espaço livre para a movimentação e manipulação da arma.

Emoções de safari africano!

A bolacha moçambicana

Roberto Tuyoshi Hosokawa

Agora me lembrei de outra.

As crianças que não tinham parte das pernas.

A mídia inglesa comentava que eram vítimas de terem pisado granada bolacha ( um pequeno artefato explosivo em forma de bolacha, que os guerrilheiros as deixavam armadas durante a sua fuga). A granada ficava escondida debaixo das folhas na savana e, segundo a mídia, as crianças as acionavam ao pisarem.

A coisa explodia e a Cruz Vermelha era obrigada a amputar a perna da vítima para salvar sua vida.

Pois bem. Uma vez perguntei à respeito ao Mamoru Nakagawa, funcionário da ONU a serviço em Moçambique. Mamoru, era refugiado da perseguição do Pinochet, governo pós Allende. É um nissei chileno que conheci em Santiago de Chile, que foi chefe da CORA – Corporación de la Reforma Agraria durante a época de Allende.

Ele disse que não era nada daquilo veiculado nas notícias. As crianças são espertas. Sabem onde estão as bolachinhas explosivas. A mídia inglesa distorcia os fatos para enaltecer a presença da Princesa Diana em sua missão humanitária.

Na realidade, as crianças são vítimas de cobra MAMBA. O veneno de Mamba é fatal porque não existe soro antiofídico específico. Para salvar a vida da criança, era necessário amputar para impedir a progressão da gangrena até a morte. A mamba africana é temida porque ela ataca para se defender. É cega e orienta-se pelo olfato e temperatura da vítima.

Assim disse o Mamoru, hoje aposentado da ONU.

Está aí mais um evento digno de ser relatado como aventura africana dos participantes do projeto MADEMO-MADEBRAS-FUPEF.

Família passeando em Maputo

Dois dos participantes do projeto tiveram a coragem e ousadia de levar suas famílias para Moçambique.

Eu levei a Neusa e o meu primogênito Gustavo, que estava com pouco mais de dois anos de idade.

O Adi Sfredo, engenheiro do projeto, havia levado igualmente a esposa e o filho, em idade equivalente à do Gustavo.

Assim, os dois meninos tornaram-se bons amigos e companheiros, numa terra desconhecida e inóspita.

Todos éramos hospedes do hotel Moçambicano. Acredito que a piscina era o local mais frequentado pelas famílias. Na cidade, não havia o que ver ou fazer.

Segundo minha esposa, a primeira vez que saiu para dar uma volta, de repente, percebeu a quantidade de pessoas negras a sua volta. Ficou tão impressionada, que retornou imediatamente ao hotel. Não que fossem hostis. Era puro deslumbre de estar num local onde o aspecto das pessoas era incomum. Para a época, percepção aceitável.

Viagem à Ilha da Fantasia

Destino sonhado pelos moçambicanos da classe média alta: passear na Ilha da Inhaca.

Esta ilha localiza-se na baía de Maputo, distante a uma hora de voo com avionete, termo usado pelos nativos para designar o monomotor que fazia o trajeto da capital para a ilha. Na época, era o único meio de se chegar ao paraíso.

Lembram-se do seriado de TV “A Ilha da Fantasia”, com Ricardo Montalban? Foi filmado na Ásia, com algumas tomadas no México. Quando lá, visitamos o luxuoso hotel onde foram feitas algumas das filmagens.

Ao se chegar à Ilha da Inhaca, o transporte até o hotel era feito numa carreta puxada por trator. Na carreta, havia cadeiras soltas e os passageiros tinham que se segurar e segurar as cadeiras para não cair. Um pouco parecido com o filme, onde os visitantes eram recepcionados e transferidos em automóveis de luxo. O trajeto até o hotel durava pouco, talvez uns 30 minutos após muitos sacolejos e esforço para se manter dentro da carreta.

O hotel não parecia nada com o que conhecíamos de Maputo. Era um monumento imponente, com varandas intermináveis, jardins babilônicos, lobby de cair o queixo e aposentos dos sonhos.

O melhor de tudo era, é claro, a comida. Lembrei-me bem do seriado de TV: servido no jardim, em mesas enormes e muito bem decoradas, com flores e outros ornamentos para acompanhar as fartas refeições: de manhã, no almoço e na tarde. A comida era internacional para atender ao gosto de todos, especialmente dos turistas. Muito bem preparada e servida, com os atendentes postados ao nosso lado, para qualquer pedido.

Para o entretenimento, havia os mais diversos tipos: salão de jogos, bilhar, brinquedoteca, várias piscinas para atender todas as idades, salão de massagens, sauna entre outros divertimentos.

Os passeios podiam ser feitos a pé por toda a ilha, com praias lindíssimas, dignas de filme.

Podemos dizer que já fomos à Ilha da Fantasia.

Mesmo que seja em pequena escala.

A viagem até Marrupa

Para a execução do projeto, diversos bens foram exportados para Moçambique, como 5 jipes Toyota de cabine estendida, inúmeras ferramentas de trabalho de campo, como facões, enxadas, picaretas, entre outras, diversos equipamentos de laboratório, como estufas, geladeiras, microscópios, lupas, entre outros e duas toneladas de alimentos não perecíveis como conservas em latas, bebidas diversas, leite em pó, café etc.

Tudo transportado por navio até o porto de Maputo e depois seguindo ao porto de Pemba, pelo Canal de Moçambique.

Após a liberação dos veículos, formou-se uma caravana de jipes e caminhões para o transporte até Marrupa, a sede do projeto. Um trajeto de uns 300 Km por estrada apenas parcialmente pavimentada, passando por diversos rios. A província do Niassa tem uma topografia pouco acidentada e assim, não houve grandes dificuldades.

Como sou bom de cama, ou seja, durmo em qualquer situação e a qualquer hora, ia no banco de trás do jipe, entre dois colegas. Estes impediam que eu caísse pelos sacolejos do veículo em trechos com buracos.

A pausa na savana africana

A vegetação de Moçambique é predominantemente a savana arbustiva até arbórea. É a vegetação semelhante ao cerrado brasileiro, que cobre a maior parte do Brasil central. Não existem árvores de grandes dimensões e geralmente seus troncos são bastantes retorcidos, com muita galhada. A casca é grossa para resistir ao fogo nos incêndios que ocorrem espontaneamente com frequência.

Em época chuvosa, a folhagem aparece rapidamente e cobre toda a vegetação, dando a aparência de uma floresta. Na estiagem, as folhas caem e o que se vê é aquela imagem desértica com a vegetação completamente seca, enxergando-se dezenas de metros floresta adentro.

Portanto, durante as nossas incursões para o interior, em viagem de jipe, a paisagem quase não mudava, mostrando a monotonia da savana. Dependendo da região, era possível encontrar formações de morros, quase sempre isolados e distanciados entre si. Estes acidentes geográficos são conhecidos como inselbergs, originário do alemão, que significa “montanhas-ilhas”.

A monotonia da paisagem era quebrada quando encontrávamos alguns montes no meio da estrada. Grandes, de quase um metro de diâmetro por 30 cm de altura. Chegando mais de perto, descobrimos que se tratavam de bosta de elefante. Daí, ficávamos atentos para ver se conseguíamos avistar algum mastodonte.

Fora isso, as viagens eram bem tranquilas, em estradas de topografia plana, com poucos acidentes geográficos.

Volta e meia, fazíamos paradas estratégicas para as necessidades.

Tudo tinha que ser feito ali, no ato e no fato, no meio da floresta, seja em época de chuvas, seja em época de estiagem, não importa.

Aconteceu numa das viagens para o interior, em época da seca em que a vegetação estava inteiramente desfolhada.

Adentrei a savana com o intuito de fazer o serviço completo, número um e dois.

Lá estava eu de cócoras, absorto em meus pensamentos ao mesmo tempo em que apreciava a monotonia da vegetação muito rala, quase transparente. Aproveitava para irrigar com muita ureia o solo ressequido e adubá-lo com o meu cocô.

De repente, ao olhar para o lado direito, veio-me à mente a cena de um filme que havia assistido na juventude. O protagonista estava em situação análoga à minha. Quando olha para o seu lado direito, vê um esqueleto humano inteiro, agachado na mesma posição que a sua. Lembra-se, então, que estava em plena região de nativos hostis e de formigas mortíferas e canibais. Com certeza, aquele esqueleto era o que sobrara do indivíduo atacado violentamente pelos insetos.

Ainda bem que eu vi apenas a paisagem vegetal, nenhum esqueleto!

A sede do projeto em Marrupa

A sede do nosso projeto de cooperação ocupou a segunda melhor casa da cidade de Marrupa. A melhor, era a do administrador do município.

O terreno era grande, ocupado pela casa principal. Ali ficavam os dormitórios, único banheiro e uma grande sala multiuso.

Com o início do projeto, foram construídas outras facilidades, como o Laboratório de Pesquisa, em alvenaria e o refeitório, com estrutura em tronco de madeira e cobertura de palha. A cozinha ficava fora, com fogão à lenha e cobertura de palha. No terreno, havia também uma latrina, isolada num dos cantos, próximo ao gerador de energia elétrica por óleo diesel. A latrina era para o uso dos técnicos nativos do projeto.

Havia um português, remanescente aliado do governo revolucionário, que atuava como contraparte oficial. As instruções emanadas de Maputo eram repassadas por ele. Era o administrador da sede, com influência marcante na administração de Marrupa.

Plantações experimentais

A minha incumbência no projeto ficou por conta dos assuntos de Silvicultura.

A ideia era mostrar a viabilidade técnica e econômica de plantios de espécies madeireiras nativas. Havia um elenco de meia dúzia de espécies moçambicanas com possibilidades de uso em reflorestamentos com fins para produzir madeira.

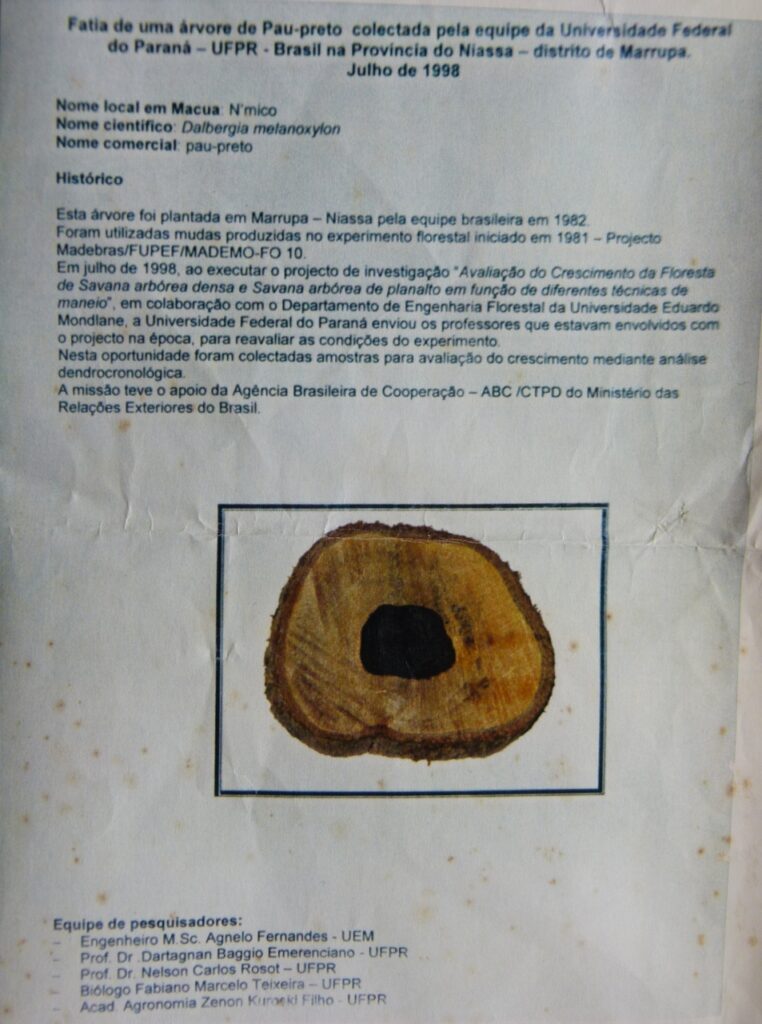

O pau-preto é de longe uma das mais preciosas madeiras de Moçambique. De crescimento muito lento, o seu cerne é formado por lenho de cor preta, usado em artesanato. Pau-rosa, pau-ferro, n’muoco e sândalo são igualmente madeiras apreciadas. Outra frente de pesquisa era estudar a viabilidade de implantar espécies exóticas de rápido crescimento como os pinus e eucaliptos, com finalidade de produção de madeira para energia e uso em massa.

Numa sociedade comunista não existe a propriedade de terras. O governo pode usar e abusar quando bem entender. Assim, próximo da sede e à beira de um riacho, foi estabelecida a área de pesquisa de campo, incluindo viveiro para produção de mudas e horta para consumo próprio.

O preparo do terreno foi fácil devido a existir pouca vegetação arbórea a ser erradicada. Assim, o plantio das mudas iniciou-se de imediato, logo após serem produzidas no viveiro.

Com o passar dos meses, percebeu-se nitidamente o comportamento das espécies estudadas.

As espécies moçambicanas mostraram adaptação para plantio a céu aberto, comprovando a viabilidade para reflorestamentos. No entanto, como se esperava, o crescimento era bastante lento.

As espécies usadas globalmente em plantios comerciais, como os eucaliptos e pinus, demonstraram adaptação e bom crescimento.

Por curiosidade, havíamos levado sementes de algumas de nossas espécies nativas do Sul do Brasil, como a araucária, a bracatinga e o guapuruvu, que são bastantes usadas comercialmente em nosso país.

As espécies brasileiras introduzidas mostraram um excelente crescimento inicial. No entanto, não resistiram ao ataque severo de formigas cortadeiras, um tipo de cupim. Na foto com o guapuruvú, é possível ver um pequeno morro no meio do terreno. Na realidade, trata-se de um formigueiro de cupim. Os animais trabalhavam no subterrâneo, consumindo as raízes. Assim, as mudas pareciam verdejantes na superfície, mas estavam morrendo pelas raízes.

O estudo e a pesquisa são essenciais para demonstrar que nem tudo parece como na realidade é.

A caça do javali

Além do trabalho em campo, seja na área experimental e viveiro, saíamos frequentemente para incursões na região.

Um dos objetivos destas incursões era a realização do chamado “inventário florestal”, que consiste em mapear uma área amostral, identificar as espécies arbóreas e medir seus diâmetros e altura. Para tal, planejávamos detalhadamente a incursão na noite anterior e saíamos bem cedo, antes do sol nascer, dependendo da distância relativa à sede.

Equipados com os instrumentos e ferramentas necessárias e um bocado de arroz, trabalhávamos o dia todo, só retornando ao anoitecer.

O intervalo para o almoço era um ritual, no mínimo, curioso. Ao passarmos por um vilarejo nas redondezas da área do levantamento, deixávamos o nosso arroz para ser preparado. Se existisse alguma possibilidade de inserir uma proteína animal, advinda de frango ou galinha de angola, ou mesmo de algum javali caçado, era solicitada com antecedência. Mas, segundo minha lembrança, isso nunca aconteceu.

Ao interrompermos o trabalho para o almoço, seguíamos para o restaurante. Devidamente sentados à mesa, éramos servidos com o nosso arroz. Puro. Apenas isso. E o garçom, devidamente trajado, com um guardanapo em seu braço esquerdo, ficava postado ao lado de nossa mesa, à espera de algum desejo dos comensais. O que não acontecia, pois não havia mais nada a solicitar. A única bebida era água. Pura, acho. Era limpa, ao menos visivelmente. Os talheres eram completos, para o nosso majestoso almoço de arroz: prato raso, prato fundo, faca, garfo, colher, três tipos de copos e GUARDANAPO DE TECIDO!

Tudo fazia lembrar dos tempos da colônia, quando os portugueses mandantes incutiam seus costumes da alta corte aos nativos, que humildemente aprenderam e continuaram a cultuar, mesmo no período após a independência.

Na área do projeto, alguns detalhes não me fogem da mente devido as suas peculiaridades.

A população rural sobrevivia do que podia produzir em suas roças, principalmente milho e mandioca. Podia-se encontrar algumas mangueiras e cajueiros. A roça ficava à mercê da invasão por animais, dentre os quais, os elefantes. Para evitar e afugentar os assaltantes selvagens, existia algo parecido com uma torre de vigilância. Esta era montada no alto de um cupinzeiro abandonado, na forma de um guarda-sol formado por um tronco de madeira e cobertura do teto em capim. O vigilante era sempre um idoso, mão de obra ociosa e improdutiva. Quando necessário, havia instrumental para espantar os invasores, como atiradeira, arco e flecha, lança e até espingarda.

O processamento dos produtos da colheita era feito localmente. Para debulhar o milho e a mandioca, as farinheiras trabalhavam em duplas, utilizando porretes esculpidos em madeira. Ao som e ritmo de músicas cantaroladas por elas, alternavam-se nas porretadas no pilão. O homem só ficava olhando. Talvez, paquerando as meninas.

Quando saíamos à campo, na equipe sempre estava a figura do caçador. Era a nossa segurança para eventuais encontros com animais não amistosos, como leão, leopardo, elefante ou mesmo macacos.

Certa vez, no retorno de uma incursão, o nosso caçador teve a inspiração de promover algo diferente para a nossa janta e caçou um javali. Já estávamos ansiosos para satisfazer a saudosa vontade de comer uma carne fresca, já enjoados do nosso jabá importado.

Ao chegarmos à casa, o administrador português não se fez de rogado e demonstrou todo o seu poder e imediatamente ordenou que o animal caçado fosse doado ao hospital da vila. Nem houve tempo para vermos como se limpa e se destrincha um porco do mato. O português era daqueles radicais que não admitia qualquer tipo de deslize dos seus próprios padrões, sejam sociais, econômicos ou ecológicos. Como não havia o que fazer, já que o animal estava morto, o desvio do subproduto do desastre ambiental para o hospital fora como um castigo para a nossa equipe. O caçador deve ter recebido a repreensão devida.

A esperança de comer uma carne de suíno fresquinha ficou só no desejo.

O barbeiro de Marrupa

Num lugar ermo tal como em Marrupa, seria uma ilusão querer cortar o cabelo ou fazer a barba numa barbearia. Mesmo que fosse a mais simples possível.

Assim, como alguém tem que ir para o sacrifício, o Engenheiro Florestal Neif Nacli se predispôs para ser o nosso barbeiro de Marrupa.

Parece que ele já tinha alguma experiência anterior. Não sei.

A sua habilidade com o pente e a tesoura era fora do comum. A tesoura fora improvisada de qualquer uma do nosso ferramental de laboratório, pois uma tesoura específica para corte de cabelo não fazia parte da lista de importações. Não existia pó de arroz, “arco” (álcool), “tarco” (talco) muito menos “verva” (água Velva). O procedimento era no peito e na raça. Tirinha para proteger o pescoço, nem pensar. O avental para receber o cabelo cortado do cliente era improvisado com um lençol ou algo parecido. Para o profissional, não tinha EPI – equipamento de proteção individual. Trabalhava sem máscara, sem óculos especiais, sem avental. A barbearia era o hall de entrada para o único banheiro da casa.

Em nossas incursões para levantamentos de campo, tínhamos também oportunidade de conhecer outros lugares e desfrutar de alguns momentos de descontração. Quando visitamos Lichinga, a capital da Província do Niassa, fomos conhecer o Lago Malawi, que banha diversos países vizinhos.

O bom é que, apesar dos pesares, tudo era levado numa boa, com bom humor, amizade, respeito e amor.

É isso. Acho que tínhamos amor em tudo que fazíamos. Caso contrário, eu nem estaria escrevendo a nossa epopeia vivida em terras moçambicanas. São boas recordações de tempos nem tão fáceis que passamos por lá.

Os muambeiros de Marrupa

Atuando num país como Moçambique, pude aquilatar o que caracteriza um país subdesenvolvido ou, até do terceiro mundo.

Já contei por aqui sobre em se ter dinheiro no bolso, mas não ter o que comprar para comer. Nas andanças pelo interior, eu vi pessoas morrendo por inanição a beira da estrada. O abastecimento era um problema crucial. Quando tínhamos a sorte de comer num restaurante, o pedido de refrigerante, quando existente, tinha que ser feito na quantidade prevista para o consumo. Se deixássemos para pedir o adicional para depois, invariavelmente corríamos o risco de receber a notícia de:

– Não há mais.

Sem a intenção preconcebida, alguns de nossa equipe acabaram virando “muambeiros de Marrupa”. Explico melhor. Os objetos de uso pessoal como calças jeans, camisas, desodorantes, que para nós não era nenhuma novidade, para os contrapartes moçambicanos eram deslumbrantes objetos de desejo. Os desodorantes em spray eram considerados perfumes. As calças jeans eram um sonho. Até me lembrei da minha juventude, quando surgiram as primeiras jeans Lewis e Lee, ainda importadas no Brasil. Eu trabalhava o mês inteiro para poder comprar, no comércio paralelo, a sonhada calça Lee ou Lewis. O deslumbre dos contrapartes de Marrupa era o mesmo, apenas, deslocado quase 30 anos no tempo e no espaço. Assim como estaremos, para sempre, atrasados 10 anos em relação ao restante do mundo, incluindo os nossos países vizinhos, no que tange, principalmente, a tecnologia da informação. Graças ao que foi decretado como “reserva de mercado”, no governo de João Figueiredo, precisamente em 1984.

O período que ficávamos a cada viagem era de duas a três semanas, no máximo. A partir da segunda viagem, objetos adicionais faziam parte da bagagem individual. Eram calças jeans, sem grife definida, desodorante líquido spray, não aerossol, das marcas mais simples e assim por diante.

A chegada da equipe era ansiosamente aguardada pelos moçambicanos do projeto. No final do expediente, iniciava-se o comércio. Não havia parâmetros para o estabelecimento dos preços. Os clientes pagavam o valor pedido pelo vendedor. Tudo em meticais, a moeda corrente moçambicana. Até hoje. Não vale nada, fora do país. Para os membros do projeto, não fazia muita diferença, pois os produtos trazidos eram relativamente baratos e os meticais recebidos poderiam ser usados no comércio local ou na capital.

Na realidade, o objetivo daquele comércio não era o lucro. O importante era considerar o impacto social do empreendimento. Nada nos deixa mais satisfeitos do que sentir que foi feito alguma coisa para a alegria e felicidade de outrem.

Afinal, não é sempre que temos a oportunidade de ser um muambeiro de Marrupa!

Os mosquiteiros e a mosca tsé-tsé

Eu fui o único da equipe do projeto que não foi afetado pela malária.

Certamente, devido a minha paciência nipônica, diariamente, infalivelmente, abaixava o mosquiteiro instalado acima de minha cama e, esmeradamente, com todo o tempo livre de expediente de trabalho encerrado (claro, não havia o que fazer naquele fim do mundo), enfiava toda a borda do véu por debaixo do colchão, cuidando para que não ficasse uma frestinha sequer. Na hora de dormir, abria uma fresta para me deitar e fechava cuidadosamente. Os demais colegas de trabalho não se dedicavam ao afazer deste esmerado ritual, e sim, simplesmente abaixando o véu e deixando as bordas soltas ao lado da cama. Este expediente acontecia no início do entardecer, no período em que o mosquito do gênero Anopheles, transmissor do protozoário que provoca a doença, sai de sua toca à procura de sangue para se alimentar.

Quando trabalhei no interior do Amazonas, precisamente em Novo Aripuanã, praticava o mesmo ritual, agora em terras brasileiras. Assim, até hoje, nunca fui afetado por malária. Se as pessoas praticassem o uso de mosquiteiro em zonas onde existe o mosquito da dengue, Aedes aegypti, certamente a incidência dessa doença mortal, assim como a da chikungunya e da zika, não seria tão disseminada.

Numa das andanças, passamos por uma região de grande população da mosca tsé-tsé, que transmite a conhecida “doença do sono”. Na medicina, a doença é denominada Tripanossomíase Humana Africana (HAT), devido a que ela é provocada por um protozoário de nome Trypanosoma brucei, que é endêmico na África ocidental.

De repente, quando atravessávamos um riacho, um enxame das moscas acabou entrando por uma fresta do vidro de uma das janelas do jipe. Como havíamos sido alertados sobre a região, andávamos com os vidros fechados, aguentando o calor abafado e cheiroso de suor humano.

Não deu outra. Foi um tal de gritaria e algazarra para afastar ou matar as referidas invasoras.

Na tentativa de matar uma que se sentou sobre o meu braço esquerdo, após uma picada muuuuuito dolorida, resultou em nada. A carapaça da mosca é muito dura e, por mais que eu batesse, não havia como esmagar a bichinha. O jeito foi pegá-la com os dedos e esmagar no chão do jipe com o uso do cabo de um facão.

Tivemos muita sorte de, as moscas que adentraram o veículo, não estarem contaminadas pelo protozoário. Estatisticamente, poucos são os insetos potenciais transmissores.

Fiquei sabendo depois, que a minha ideia preconcebida de que a pessoa afetada morre de sono, é exatamente o contrário. O doente morre porque não consegue dormir. Assim, toda a sua fisiologia vira uma bagunça e acaba falecendo.

A dureza da carapaça da mosca tsé-tsé não me sai da lembrança. Elas são bem parecidas com a mosca caseira. Só que são um pouco maiores. Mas, a cara é feia do mesmo jeito.

A cada vez que deparo com uma, lembro-me daquela danada tsé-tsé africana.

A missa e o autódromo de Marrupa

A religião predominante na África é o islamismo. Durante o domínio português, o cristianismo, mais precisamente, o catolicismo, foi implantado em Moçambique, da mesma maneira que ocorreu em outras regiões onde os lusitanos fincaram raízes. Assim, em qualquer cidade havia uma igreja para a pregação religiosa.

Em Marrupa, também havia uma igreja, frequentada pelos moradores, independente de sua origem étnica. Aos domingos, era tradição a realização de missa, rezada em dois idiomas: português e macua, o dialeto nativo mais difundido no país.

Tivemos oportunidade de participar num destes eventos. Igreja bem lotada por diferentes etnias. Inclusive, um japonês! O que me chamou a atenção foi o momento da doação. Não havia a tradicional “cestinha”. Cada participante caminhava até a frente do altar e ali deixava a sua contribuição.

Depois da missa, fomos conhecer o aeroporto.

Imaginem uma pequena vila interiorana, com uma população que não ultrapassa três dígitos, ostentar a existência de um aeroporto!

Sim, em Marrupa havia um. Claro, sem nenhuma função na época. Certamente, quando ainda colônia portuguesa, devia ter algum movimento de aeronaves. E seriam de tamanho médio, pois a pista tinha mais de um quilômetro de extensão.

Não era totalmente plana, como os aeroportos modernos. Havia ondulações leves na pavimentação asfáltica, que permitiam, todavia, enxergar toda a extensão da pista.

Quando o descobrimos, a primeira coisa que se pensou foi o treino de todos da equipe em dirigir o jipe Toyota, de câmbio seco. Quem teve a oportunidade de dirigir caminhão ou mesmo um pequeno utilitário, com câmbio seco, sabe bem que não é fácil manusear tal tipo de veículo. É necessária a perfeita sincronização. Após uma acelerada em primeira marcha, dar uma a duas bombadas na embreagem, dar uma ligeira acelerada vazia, engatar a próxima marcha, soltar a embreagem e acelerar para pegar a segunda.

Depois de algum tempo de treino, usávamos o aeroporto para apostar corrida entre dois jipes!

Era uma diversão estranha, porém, interessante e dava aquela emoção na vida monótona de Marrupa.

A portuguesa

Em três ou quatro oportunidades de retorno ao Brasil, tivemos alguns dias de lazer desfrutados na Europa. A viagem pelo velho continente não representava custo a mais de passagem aérea. Assim, em duplas ou mais companheiros de equipe, planejávamos a nossa viagem de volta, com esticada pela Suíça, Inglaterra, Alemanha, por exemplo.

Foi numa destas escapadas que viajei com o Engenheiro Eduardo Mansur. Mais tarde, ele se tornou um perito da FAO – Food and Agriculture Organization, organização da ONU que cuida de assuntos de agricultura. A última vez que nos encontramos foi em Buenos Aires durante o XIII Congresso Florestal Mundial, em 2009. Na época em que viajamos juntos de Moçambique para a Europa ele ainda tinha muito cabelo!

Fizemos o voo de Johannesburg, na África do Sul, para Zurique pela companhia sul-africana SAS – South African Airways que, na época, tinha que fazer a rota pelo Oceano Atlântico, pois havia boicote dos demais países africanos ao apartheid.

Coincidências do acaso, no mesmo voo havia uma portuguesa, moradora de Maputo, que ia para Zurique em companhia da filha de uns três anos. Não falava nada além do português lusitânico. Viajava com algum dinheiro o suficiente para chegar até a capital suíça, onde almejava sacar os preciosos escudos depositados numa conta numérica de seu marido num banco suíço.

Já dá para imaginar o que vem por aí…

Outra coincidência do acaso, o avião da SAS voou direitinho até dar uma pane. Solução: fazer um pouso de emergência em Madrid, no aeroporto de Barajas. Devido a este ocorrido, eu tenho um trauma sempre que preciso passar por aquele aeroporto. Ninguém percebeu o problema com o avião, que pousou tranquilo na pista. Pensávamos que era uma parada em trânsito. Após algumas horas de espera no saguão, o comandante veio até aos passageiros que estavam aguardando o novo embarque e explicou que a aeronave não ia mais seguir o voo planejado e que todos teriam que pernoitar na capital espanhola, em hotel pago pela companhia aérea.

Oba! Vamos desfrutar de um dia de turismo por Madrid!

Tivemos que emprestar dinheiro para a portuguesa poder se manter durante aquela pausa emergencial. Como ela iria sacar dinheiro em Zurique, ficamos tranquilos.

Isso ocorreu num sábado. Planejamos excursionar pela capital no domingo. Logo após o desjejum, Eduardo e eu tomamos um taxi para visitar o Museu do Prado, o nosso destino mais almejado. Tudo isso ocorreu no início dos anos 80. No meio do caminho, o motorista pediu licença por alguns minutos para trocar o botijão de gás. E pensar que os primeiros carros com GNV apareceram no Brasil somente 10 anos depois. Nós sempre estaremos uma década atrasados, mesmo em relação aos nossos países vizinhos. Tudo devido a tal da “reserva de mercado” decretada por João Figueiredo.

Nossa maior decepção foi constatar que o Museu do Prado estava fechado. Em pleno domingo? Mesmo se estivesse em reforma, é o fim da picada fechar o famoso mostruário por inteiro.

Decepção à parte, conseguimos embarcar em outro avião, porque aquele não mais saiu do chão.

Próximo destino: Zurique.

Acho que a caganeira da filha da portuguesa já havia começado dentro do avião. São efeitos comuns em crianças pequenas. E daí, haja paciência da mãe (e de dois acompanhantes brasileiros!) para aguentar o cheirinho característico da diarreia.

Com caganeira e tudo o mais, enfim chegamos ao tal do banco onde o marido da portuguesa tinha os seus preciosos escudos. Tive que lançar mão do meu conhecimento da língua alemã para explicar detalhadamente o que a portuguesa intencionava. Claro que a referida inteligente não entendia que ela, mesmo sendo esposa, não poderia sacar o depositado em conta do marido. Conversa vai, explicação vem, tudo em alemão, perdi a paciência e disse à queima-roupa:

– Veja, senhor. Entenda o constrangimento da pobre criatura, com a filhinha toda cagada, fedendo e chorando, sem dinheiro para hotel, farmácia e ainda ter que esperar até amanhã para pegar o voo para Portugal. Considere a possibilidade dela poder sacar uma quantia o suficiente para prosseguir a viagem. Caso contrário, será um problema que vocês terão que arcar com as consequências.

Acho que a combinação de um japonês falando em alemão abrasileirado, foi argumento suficiente para que o caixa liberasse um montante de dinheiro para que a pequena família prosseguisse a viagem.

Com caganeira e tudo!

Tendo recebido a devolução do nosso empréstimo, Eduardo e eu alugamos um carro e seguimos ao nosso destino final que era a Alemanha.

Donnerwetter!

(Pronúncia popular: “Dona Veta”; pronúncia literária: “DónerVéter”)

(Expressão idiomática em alemão, sem tradução literal. Algo como “Cacetada!”, “Arre!”, “Putz!”, “Vixe!”)

Trinta anos depois

Após a nossa última viagem à Moçambique em 1982, nunca mais retornei.

Aquela fase do projeto foi encerrada, com a apresentação de relatórios circunstanciados sobre as atividades desenvolvidas, com as principais conclusões e recomendações.

Logo após a nossa saída, aconteceu a queda do avião em que viajava o presidente Samora Machel, em 1986. Com o novo governo, houve a celebração de novos contratos com o Brasil, incluindo a parceria para alavancar o curso de Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. Nessas parcerias, em que foram contempladas a UFPR e a ESALQ, de Piracicaba, ocorreram a graduação de diversos alunos daquela universidade, com a extensão para mestrado e doutoramento de alguns graduados mais aptos, em ambas as instituições brasileiras. Um deles, após o mestrado na UFPR, foi atuar como docente no Colégio Florestal de Irati.

O trabalho de campo levado a efeito durante o período do projeto foi esquecido no tempo. Nesse ínterim, continuaram os movimentos de contraguerrilha no interior do país, afetando as plantações florestais que havíamos realizado na região de Marrupa e em outras da Província do Niassa.

Numa das viagens dos participantes para prelecionar aulas na Universidade de Moçambique, houve oportunidade de ir ao interior para avaliação do que havia sobrado do projeto. Da equipe, liderada pelo professor Dartagnan Baggio Emerenciano, da UFPR, tomamos conhecimento da situação após 30 anos daquele projeto implantado na Província do Niassa.

As fotos do ano de 2011 foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dartagnan.

As instalações não haviam sido danificadas pela atuação da guerrilha. A sua funcionalidade também.

As mudas plantadas no início sobreviveram sem nenhum tipo de cuidado ou manejo florestal. Ou seja, somente aquelas que se apresentavam fisiologicamente adaptadas ao abandono, cresceram de forma natural como se estivessem na natureza desde o início.

Trabalhar durante dois anos em Moçambique foi uma experiência inusitada. Aprendemos muito com o trabalho de campo, pioneiro e desbravador. Sobretudo, as aventuras e desventuras vividas em condições praticamente selvagens, acrescentaram uma percepção mais ampla e diferenciada da vida, em todos os sentidos.

No lado pessoal, a relação humana vivida e experimentada, abriu os nossos corações para aquilatar o quão importante é a sobrevivência e a batalha travada a cada minuto para se manter vivo.

GALERIA DE IMAGENS

A seguir, algumas imagens que mostram a beleza, a humildade e o dia a dia no sul da África tomadas há 40 anos atrás. A paisagem e arquitetura podem ter mudado, mas permanece o ser humano e sua vida cotidiana.