Trata-se de uma nova roupagem das Crônicas Londrinenses, com relatos vividos entre os anos de 1955 e 1965, adentrando até o início da década de 70.

Mantém conteúdo baseado em fatos, acrescido do bom humor, fantasia e ironia característicos dos meus escritos.

Eventualmente, poderá contar com a colaboração de autores convidados.

CONTEÚDO

O "Pau de Bosta"

Quando se é do interior, a imaginação e criatividade são muito mais férteis no assunto folguedos de infância e adolescência.

Se existe uma brincadeira mais emocionante e fétida, esta é o “Pau de Bosta”. Pelo título, já se pode ter ideia do poder hilário e impactante do jogo.

Eu já me encontrava em plena adolescência quando aprendi a executar com destreza a brincadeira. Algumas condições são importantes para a finalização a contento. É preciso ter um grupo de, no mínimo, três pessoas para encenarem os brigões. Um quarto personagem obrigatório é o indivíduo-alvo. A brincadeira deve ser executada à noite, na rua e, de preferência, no espaço entre um poste de iluminação e o próximo, onde a penumbra é importante como cenário. Deve haver também um terreno baldio, um lote de terreno desprovido de construção e, se possível, uma moita. Se não houver o terreno vago, existe alternativa mais urbana, que o leitor pode arquitetar de acordo com sua imaginação. Estas são as condições para a brincadeira.

O primeiro passo, é um componente do grupo ir cagar no moita. Quanto maior o troço, mais eficaz será a “matéria prima”. Em seguida, é arrumar um pedaço qualquer de galho de árvore, bambu, ripa de madeira ou algo parecido, para servir como o pau-de-bosta e instrumento de briga. Ato contínuo, embostear o pau-de-bosta, deixando livre apenas uma ponta, a qual será segurada e manejada pelo primeiro brigão.

Durante o planejamento, é estabelecido se o indivíduo-alvo será um amigo ou não e, dependendo da situação, tal planejamento deve ser feito com antecedência, de maneira a saber o dia e horário em que o indivíduo irá transitar pelo local do jogo.

Figura 1: Encenação da briga com o pau-de- bosta.

Confirmada a aproximação do indivíduo-alvo (D), dois brigões (A e B) simulam estarem discutindo e brigando, ficando o terceiro (C) incitando o embate. Um dos brigões (A) já está com o pau-de-bosta na mão e usa-o à guisa de instrumento de briga.

A – Você é um grande medroso!

B – Pois sim, você é que é um covarde!

C – Vai em cima dele!

Nesse momento, o indivíduo-alvo já participa como espectador do embate, estando bem próximo.

B – É… você é mesmo um covarde! Está valente porque está armado com este pau.

C- Já que é assim, entregue o pau pra ele (D) segurar.

Assim que a vítima, sem perceber o conteúdo devido à penumbra, segura a vara embosteada, pra deixar a coisa mais emocionante, o brigão (A) puxa a vara para si, deixando todo o volume de bosta na mão do coitado da vítima.

Geralmente, era uma brincadeira que acabava em briga verdadeira, seja in loco ou mais tarde.

Sabores, odores e visões inesquecíveis

O ser humano percebe o ambiente por meio dos seus órgãos sensoriais que captam os conhecidos cinco sentidos: visão, audição, olfato, gustação e tato. Um sexto sentido, chamado cinestesia, é o trabalho do cérebro em processar as informações sensoriais em conjunto com experiências passadas. Tal se configura como uma percepção extra-sensorial, às vezes considerada sobrenatural, como são os casos da intuição e da premonição, por exemplo. Quantas vezes já tivemos a sensação de já ter estado em um determinado lugar que nunca fomos antes ou já ter ouvido determinado som inédito ou já ter sentido determinado cheiro jamais sentido antes? Outras vezes, temos a sensação de já conhecer alguém, mesmo sendo um primeiro encontro. Para os que entendem sobre carma e reencarnação ou renascimento, tudo isso pode ser compreendido mais facilmente.

Embora para mim seja a visão o sentido mais importante, o meu cérebro processa a memória olfativa de forma mais evidente. Ou seja, uma vez captado um determinado odor, nas próximas vezes lembrarei perfeitamente o cheiro e as circunstâncias em que isso ocorreu pela primeira vez. É claro que isso vale igualmente para os demais sentidos, talvez num grau menos aguçado que o olfato. Quem sabe isso se deva ao fato de eu ser do signo do cachorro no horóscopo chinês?

Quanto mais forte a nossa memória sensorial, mais longínquas e detalhadas são as recordações de momentos passados.

Lembro-me das sensações experimentadas da primeira manteiga, por exemplo. Acho que só havia uma marca, a Aviação, que existe até os dias de hoje, vendida na mesma embalagem alaranjada, com um avião e logotipo verde escuro. O cheiro e o sabor continuaram inalterados, qualidades raríssimas. Eu ainda prefiro a embalagem em lata redonda, que me leva sempre à lembrança da infância passada na casa com quintal grande onde havia uma árvore de uva japonesa.

Já escrevi sobre os diálogos que tive com a uveira. Aqui descreverei a sensação que tive ao saborear pela primeira vez a fruta da uva japonesa. Sem conhecer, abocanhei um pedaço da fruta junto com a semente dependurada. A sensação não foi das melhores, pois, além do caroço duro da semente, a fruta não estava em sua maturação completa. Foi um gosto misto de algo leitoso e marrento. Todavia, um sabor inédito e inesquecível. Mais tarde, sob a orientação de um amigo que já conhecia a fruta, escolhi uma que havia atingido a sua maturação plena, com aspecto murcho e forte odor ácido e adocicado, quase próximo ao cheiro apodrecido. O sabor, no entanto, em nada lembrava algo podre e sim, um gosto único, bem doce, inesquecível.

Foi nesta época que conheci uma bebida que marcou a minha memória gustativa e olfativa que caracteriza minha predileção pela Coca-Cola. Esta ainda não era tão popular quando tomei pela primeira vez a Crim-Pola. Assim era o nome daquele refrigerante que tinha um gosto inédito e estranho. Mais tarde fui conhecendo outras bebidas como a Grapette, nome dado a um refrigerante a base de suco de uva; a Cerejinha, que vinha numa garrafa baixinha e gordinha. A primeira vez que tomei Chocomilk foi na década de 50 durante a inauguração do Mercado Municipal de Londrina, no bairro Shangri-lá. Eu nunca havia estado num ambiente tão amplo, cheio de lojas e aglomeração de pessoas. O sabor do achocolatado pronto para beber foi uma experiência inesquecível. Em casa, eu só conhecia o leite misturado com um chocolate em pó, cujo nome lembra algo como Xadrez. Toddy era só para os ricos. Na época, a Batavo usava o nome Choba para o achocolatado inédito do mercado brasileiro. A partir de 1962, mudou o nome para o atualmente conhecido Chocomilk, mantendo embalagem e qualidade originais.

Já contei sobre a efêmera oferta de leite como merenda escolar. Era servido quente em copo de vidro. Sempre que tomo o leite quente puro, sou levado a lembrar daqueles poucos dias em que o experimentei pela primeira vez. Claro que o sabor e aroma daquela época eram mais fortes e gostosos.

Um sabor e visão inesquecíveis são os de uma torta úmida que era vendida num bar perto de casa. A consistência caramelizada do petisco, de sabor e odor marcantes, nunca mais encontrei em ofertas atuais. Eu posso garantir que daquele doce eu realmente sinto saudades.

A primeira vez que percebi o cheiro de eucalipto foi durante minhas pescarias e o nadar pelados num riacho na periferia de Londrina. Bem mais tarde, nos estudos da faculdade, consegui identificar aquele odor marcante como advindo das folhas de Eucalytpus citriodora. Seu nome científico retrata genialmente o cheiro perfumado de limão que a árvore exala. Mesmo uma única árvore isolada ou uma alameda ou uma floresta desta espécie de eucalipto, é capaz de exalar aquele perfume para o ambiente do seu entorno. O antigo viveiro florestal da antiga empresa papeleira Klabin do Paraná, em Monte Alegre, tinha em todo seu contorno uma fileira deste eucalipto. Uma das funções era o de proteger a área como cortina quebra-vento. A outra, talvez, fosse a de propiciar um ambiente perfumado para os que ali trabalhavam. Havia até queixa de que provocava dor de cabeça no fim do dia.

O último odor que vou relatar e que me é inesquecível, foi quando em minhas andanças pela redondeza de onde eu morava, adentrei numa casa abandonada. Era de alvenaria, com uma varanda na frente e quintal grande, construção bastante comum naquela época. Pelas condições de conservação, estava vazia e abandonada há muito tempo. A varanda era usada para a defecação de transeuntes apurados. Ao adentrar a varanda, a visão das bostas, umas mais frescas e outras mais secas e enegrecidas não foi das melhores, mas impregnou minha memória visual. Mas, o que permaneceu indelével foi o cheiro da bosta humana, seca e enegrecida. Dentre os animais, acho que o resultado do catabolismo do ser humano é o mais fedido, pois sendo omnívoro, come de tudo e o descarte é um verdadeiro desastre, visualmente e odoriferamente.

Ouro para o bem do Brasil

O início da década de 60 no Brasil foi marcado por um período de turbulência social, com movimentos estudantis e sindicais, acompanhando uma tendência mundial de transformações, que perdurou pelas duas décadas seguintes.

No nosso país, ocorreu o golpe militar de abril de 1964, com a deposição do governo de João Goulart, iniciando-se a ditadura que se prolongou até 1985.

Logo de início, os novos governantes deflagaram uma campanha em nível nacional, para arrecadar valores por meio de doação popular. Claro, pois não sabiam como gerenciar a economia de um país. A campanha levou o pomposo nome de “Ouro para o bem do Brasil”. Ao pé da letra, era para entregar o ouro para o governo. Podia-se doar de tudo, desde que fosse de ouro: alianças, anéis, prendedores de gravata, qualquer tipo de joias.

O argumento dos organizadores era usar a arrecadação para pagar a dívida externa e salvar o país do comunismo.

Passou-se o tempo e o governo militar nunca prestou conta da aplicação dos mais de 400 quilos de ouro e aproximadamente meio bilhão de cruzeiros doados pelo povo. Apesar das denúncias, o governo sempre desmentia ou dava uma desculpa esfarrapada.

Ao fazer a doação, cada um recebia um “comprovante” na forma de uma aliança de metal, com a inscrição Doei ouro para o bem do Brasil – 1964.

Eu mesmo, recebi e ostentava, inocente e orgulhosamente, o pequeno troféu.

Em Londrina, um dos locais para se fazer a doação era na sede de um banco, não me recordo o nome. Ficava na esquina da Maranhão com a Mato Grosso, na praça Willie Davids. Foi ali que fiz a minha doação, um anel familiar.

Haviam preparado próximo da entrada, um tipo de estande para expor alguns dos objetos doados, para servir de estímulo e despertar o espírito nos clientes que ali frequentavam.

Um dos objetos mais vistosos, talvez o que tivesse maior valor, era uma enxada em ouro maciço. Em tamanho natural. Penso que devia pesar mais de cinco quilos. Tinha sido mandado confeccionar pelos irmãos Godoy, fazendeiros de café e pioneiros da cidade, especialmente para ser doado à campanha.

Deve ter sido fundida, transformada em lingote e vendida no comércio internacional, por dólares. A cor do dinheiro ou de sua aplicação, nenhum dos doadores ficou sabendo.

Tempos que, espero, não voltem jamais.

O despertar para Brenda Lee

Eu estava no segundo ano ginasial, o que corresponde ao sexto ano do ensino fundamental do atual sistema brasileiro. Devia ter a idade entre 14 e 15 anos. Período da vida tranquilo, numa cidade tranquila do interior. O colégio ficava a umas 11 quadras da casa onde eu morava. Eu percorria o caminho, ida e volta, a pé, na parte da tarde.

De manhã e após as aulas, a preocupação era brincar nas ruas da redondeza ou na casa de algum amigo, todos da vizinhança.

O meu amigo de folguedos, o Eduardo morava na casa vizinha. Nos fundos da minha casa, ficava a casa do Dermival, que tinha o apelido de “Bichinho”. Contarei sobre nossas peripécias em um futuro conto.

O terreno da casa do Eduardo era enorme. Ocupava quatro lotes (também denominadas datas, à época). Na realidade, a propriedade da família estendia-se por mais de uma dúzia de datas, ao longo da rua Guaranis. Ia até a data em que ficava a casa da Marlene, jovem cujo nome foi o título de um conto publicado em edições anteriores. Com o passar do tempo, os terrenos foram vendidos aos poucos, até restar aquele quintal de grandes dimensões de sua casa, à época desta história.

Aquele pátio era o parque de diversões dos inúmeros amigos que tínhamos. Bastante arborizado, com fruteiras, como abacateiros, ameixeiras e mangueiras, todas já adultas e produzindo frutas deliciosas, que comíamos coletando no pé. Foi ali que conheci o caqui chocolate, conhecido no sul do Paraná como caqui café. Outra fruta nova para mim foi a ameixa preta, japonesa. Havia uma grande árvore, não fruteira. Na minha lembrança de suas características, penso que era um exemplar de jacarandá-mimoso, Jacaranda mimosifolia D. Don, da família das Bignoniáceas. Nesta árvore, brincávamos de tarzam, subíamos nela para apreciar a redondeza, às vezes, usando binóculos. Nela, havia sido instalado um balanço, que era muito disputado.

Muitas vezes, alheio aos folguedos dos amigos, eu ficava de conversa com uma das irmãs do Eduardo, a Rosa. Ela tinha uns dois anos a mais que eu e era muito desenvolta em assuntos da juventude. Acho que ela já até namorava, na época. Pelo menos, flertava bastante.

Foi num daqueles lances que eu vim saber da existência de Brenda Lee.

A Rosa estava em seu quarto, que era uma extensão da casa principal, ao lado do poço de água. Eu cheguei para conversar e me sentei num dos degraus da escada que dava acesso ao aposento. Enquanto se desenvolvia o bate-papo, ela se distraía com seu cabelo e as músicas no toca-discos. Com o cabo de um pente feminino, ela retirava um pouco de líquido ou creme de um pote, colocava em sua mão, distribuía na outra e alisava languidamente a longa cabeleira. Era um ritual, ao mesmo tempo, trabalhoso, mas bastante sensual. Sua duração adentrava alguns discos de baquelite, daqueles de apenas uma faixa em cada lado. E assim se desenrolava o nosso lero-lero. Ouvíamos os cantores da época, como Elvis Presley, Neil Sedaka e Paul Anka, assim como outros hits, a maioria de rock-and-roll. Estavam em evidência também, cantoras como Connie Francis e Doris Day.

Quando se esgotava a sua discoteca, ouvíamos as músicas tocadas no rádio. Foi nesta fonte que ouvi pela primeira vez a música “Jambalaya”, cantada por Brenda Lee. Despertou a minha curiosidade a sua voz infantil, mas forte e aveludada, características que a acompanharam durante toda a sua vida artística.

Brenda Lee, nascida na Geórgia, EUA, em 1944, começou a cantar em público desde os cinco anos de idade. Perdeu seu pai em 1953 e aos 10 anos adotou seu papel como principal sustento da família, por meio da música. Durante a década de 60, teve um total de 37 sucessos, número até hoje superado apenas por Elvis Presley, The Beatles, Ray Charles e Connie Francis. No ano passado, em 2023, a sua interpretação de Rockin’ Around the Christmas Tree, que se tornou a canção tradicional de Natal nos EUA desde 1958, alcançou o número um em Hot 100, superando todos os recordes. É viva, ativa e mora em Nashville, Tennessee.

Naquela mesma semana que a ouvi cantar no rádio, fui ao centro da cidade para adquirir um disco. Era um pretinho, de baquelite, quebrável, apenas de duas faixas, uma de cada lado. Não me lembro que músicas continha o disco. Lembro somente que o ouvia todos os dias, em nossa radio-vitrola. Tornei-me um fã de Brenda Lee. Adquiria seus discos assim que era lançado, no Brasil, pela gravadora Decca. Possuía quase a sua discografia inteira, em discos LP. Depois, com o advento da fita cassete, eu comprei alguns. Com a invenção do CD, comprei alguns no Japão e na Alemanha. Enquanto solteiro, eu mantinha suas fotos e capas de discos na parede de meu quarto, tanto em Curitiba, como em Londrina.

Certa vez, alguns colegas de universidade, sabedores de meu fanatismo (acho de daí se origina a palavra, de ser um fã muito dedicado) pela cantora, lançaram um boato sobre a morte de Brenda Lee. Naquele tempo, as notícias não eram on-line nem existia o Google. Assim sendo, passei aquela semana deprimido com a notícia. Fui motivo de chacota, inocentemente. Mas, passou e descontei depois naqueles que haviam solto o boato.

Mesmo depois de casado, mantive a minha discoteca brendaleeana por muito tempo, adicionado de fitas cassete e CDs.

Minha esposa não tem ciúmes. Certo dia, deixou os meus filhos Gustavo e Eduardo brincarem com os discos, quase todos eles, fazendo-os de prancha de praia no assoalho do apartamento! Imaginem o resultado: discos arranhados até o último sulco! Ela não é ciumenta!

Mesmo assim estragados, mantive os discos em suas capas e guardei por muito tempo, até há uns cinco anos atrás. Foi numa dessas limpas que a gente realiza de vez em quando, que finalmente, descartei de vez os LPs.

Mas, alguns CDs, eu os mantenho ainda, mesmo na era de spotify e similares.

Para o deleite dos queridos leitores, que estão familiarizados com a cantora ou aos que gostariam de conhecer a sua música, deixo aqui o link para ouvir e assistir The End of the World, uma das mais belas canções compostas até hoje, que ficou melhor ainda na aveludada e forte voz de Brenda Lee. Se ouvir num fone de ouvido, melhor. Talvez seja necessário pular o anúncio do YouTube. É só clicar algumas vezes no quadradinho no canto direito, embaixo da tela.

https://www.youtube.com/watch?v=KLkLs6SvyDM

Desejo um ótimo entretenimento.

A casinha comunitária

Para quem já morou no interior, em casa de madeira, simples, em quintal amplo, sabe o que é uma casinha.

Para outros que são de uma urbe mais desenvolvida, explico o que é.

Casinha é o termo carinhoso para uma latrina construída distante da casa, propriamente dita. Geralmente é constituída por um buraco profundo, aberto no terreno, sobre o qual é edificada uma verdadeira casinha, em madeira, com laterais, telhado e assoalho. No meio do assoalho é aberto um orifício de dimensão adequada, para despejar o resultado do catabolismo humano, número um e número dois. Na frente do orifício pode existir um pequeno anteparo, para impedir que a urina se espalhe pelo piso. Nesta estrutura simples, o ocupante precisa ficar de cócoras para o seu serviço. Uma alternativa, mais elaborada, é a construção de um assento em madeira, com altura ergonômica para que a pessoa fique sentada confortavelmente, com os pés apoiados no chão. Este banco ocupa toda a largura da parede de fundo da casinha.

Em recente visita ao Parque Histórico de Carambeí, fotografei um exemplo de casinha deste modelo mais elaborado.

Esta visita foi extremamente didática, especialmente para os nossos netos, que levaram um susto ao abrirem a porta da casinha.

A casa onde morei durante minha adolescência e juventude, descrita no capítulo “O despertar para Brenda Lee”, é um exemplo típico de uma habitação do interior. Como o terreno era grande, existiam duas moradias ao longo do lote, construídas em madeira e separadas por uma cerca de balaústre. Havia duas árvores no quintal, um damasqueiro e uma ameixeira. No centro, localizava-se o poço comunitário para as duas vivendas. Este era bem elaborado, circular, com base murada de tijolos até a uma altura de uns 80 cm. Sobre a boca do poço existia a estrutura de sarilho com manivela, que movimentava o balde de puxar água. Este era preso com corrente de um metro de comprimento e o restante, por corda de sisal.

Esta estrutura sobre o poço d’água em japonês é ino-ue, ou seja, meu sobrenome origina-se daí. Talvez, o primeiro ancestral tivesse sido um furador de poço ou construtor do sarilho.

A minha tarefa diária era puxar a água do poço, cujo balde consistia de uma lata de óleo de 20 litros, devidamente adaptada. A profundidade do poço devia ser de uns 12 metros. No início, eu acionava a manivela com os dois braços. Com o passar do tempo, fortalecido pelo exercício, eu o fazia apenas com um deles, alternando entre direita e esquerda a cada balde puxado. A água era armazenada num barril, estrategicamente estacionado na saída da porta da cozinha, numa área coberta e sombreada, onde ficava também o nosso ofurô (banho de imersão, de origem japonesa; o nosso, era um tambor de combustível, adaptado para aquecimento de água por serpentina). O barril de água, para uso geral na casa, tinha 200 litros. Então, para enchê-lo, era preciso puxar o balde d’água mais do que 10 vezes. A água do ofurô era trocada duas vezes por semana. A minha musculatura é devida a este exercício, que perdurou muitos anos, antes de ser instalada a água encanada.

A casinha, igualmente comunitária, ficava na divisa entre as duas casas. Na realidade, eram duas estruturas gêmeas, uma de cada lado da cerca, compartilhando o mesmo buraco no terreno. Não sei como era no lado do vizinho. A nossa, tinha o assento adequado, sobre o qual se sentava. Na parede do lado direito, na altura certa, ficava o araminho que segurava os pedaços de jornal, devidamente recortados em tamanho aproximado de uma folha A5, para o seu uso como pH (papel higiênico, que era uma raridade, na época). Tudo era jogado para dentro do buraco. O ambiente de serviço era bem cheiroso. Desodorante de ambiente não existia. E nem adiantaria, é claro. Cresci neste ambiente com perfume natural. Isto me fortaleceu para aguentar, anos mais tarde, similitudes em locais ermos na Amazônia e região Nordeste do Brasil e em Moçambique.

Às vezes, ocorria o timing coincidente no uso da casinha comunitária. Quando eu estava do lado de cá e percebia a entrada de alguém do outro lado, ficava bem quietinho, quase sem respirar, para não denunciar a minha presença. Se estivesse fazendo qualquer dos números, segurava. Era constrangedor perceber os excrementos do vizinho caindo ruidosamente no fundo do fosso, sem falar nos hilários ruídos gasosos. Era possível até adivinhar o seu sexo, se homem ou se mulher.

Muitas outras intimidades testemunhei naquela casinha comunitária.

Glenda, a professora de inglês

Um nome chique para uma mulher jovem, bonita, elegante e charmosa. Ela era a nossa professora de inglês no segundo ginasial, naquele ano fatídico da reprovação. Única em toda minha vida, enquanto estudante.

Bem-feita, de corpo e alma, o nosso encontro era às sextas-feiras. De manhã, período destinado aos meninos do ginasial. O turno da tarde era destinado às meninas.

Era a filha de um outro professor, também de inglês. Grandalhão e com cara de poucos amigos, era tido como o “Tigre de Borneo”, que deixava vários alunos para exames e para a segunda época (um tipo de repescagem para quem não era aprovado no exame regular). Minha turma teve a sorte de não cair em suas garras.

Caímos nas garras da Glenda!

Ela tinha os cabelos longos e negros, que adornavam aquele rosto quadrado, quase pequeno em relação aos grandes olhos e uma boca de deixar qualquer um boquiaberto. Estava sempre de blusa e saia (na época, as mulheres eram mais elegantes e femininas, justamente por trajarem vestido e saia, contrapondo-se ao desengonçar das atuais fêmeas que usam calça, às vezes, até ternos). O comprimento das saias de nossa professora era até o ponto charmoso pouco abaixo dos joelhos, que mostrava as suas pernas bem torneadas e firmes.

As aulas de inglês eram às 10 horas. De manhã, para a chegada da professora, fresquinha e cheirosa. O ritual era o mesmo. Ao bater o sinal para entrada, os alunos enfileiravam-se ao longo da parede, a partir da porta. Um a um, era permitida a entrada na sala após cumprimentar devidamente a docente, que correspondia de maneira análoga, a cada aluno.

Com sua voz abaritonada, Glenda dominava a classe quando explanava a lição em meio ao seu passear vagaroso, quase indolente, pelo recinto, passando fila por fila das carteiras. A sua figura e a fala eram as atenções dos meninos mais ousados, que se babavam quando ela chegava perto. A danada sabia disso e tornava o suspense ainda maior, fixando a sua vista para o infinito e seduzindo a atmosfera ao redor com o seu olhar cativante, quando repentinamente, desviava os olhos para o aluno em alvo. Penso que alguns até chegavam ao êxtase. Enquanto isso, alguns que estavam mais distantes, mexiam as mãos por dentro da calça.

A aula mais aguardada era aquela quando a professora distribuía as provas corrigidas. Neste dia, por coincidência ou propósito, Glenda vestia a sua blusa de seda branca, com colarinho e mangas compridas. A parte da frente era abotoada e ela deixava um botão aberto, o que permitia a visão parcial de seu busto, com seios não muito grandes, mas bem formados e firmes. O ritual da entrada era o prenúncio de uma sessão bem abastecida de tensão. Os mais ousados, até davam uma paradinha (e olhadinha…) ao cumprimentar a docente, ao que ela retribuía com seu olhar pactuante.

Sentada à sua mesa na frente da sala, à um metro de distância afastada do quadro de giz, ela distribuía as provas, chamando cada aluno e apontando os erros que havia cometido. Neste ritual, geralmente o aluno ficava de pé, ao lado ou por detrás da professora. Não era sem propósito que tal situação levava, infalivelmente, a olhares curiosos de alguns e ousados de outros, para aquela abertura deliciosa da blusa. Lateralmente, visualizava-se parte do sutiã que sustentava generosamente os seios, elevando-os e salientando a sua beleza. Os alunos mais altos preferiam postar-se às costas, o que permitia uma perspectiva diferenciada daquele monumento ao deus Eros.

Ao término daquela aula, os alunos enfileiravam-se no banheiro para descarregar a tensão acumulada durante a preleção.

Nadar pelados nas corredeiras do Córrego Quati

A Londrina de finais dos anos 50 era uma pequena urbe em vertiginoso desenvolvimento graças à cafeicultura. A cidade ocupava um pequeno miolo às margens da futura rodovia BR 369, que ligava inúmeros povoados de oeste a leste, que tinham sido instalados para a colonização da região norte do estado do Paraná. A parte urbanizada ficava ao lado sul daquela rodovia. As demais partes, norte, oeste e leste exibia a floresta ombrófila semidecídua, ainda em seu estágio virgem.

A topografia da região, levemente acidentada, é uma planície com declividades nos sentidos leste e sul. Assim sendo, as águas da bacia hidrográfica são afluentes naturais do rio Tibagi, que por sua vez, deságua no rio Paranapanema, ao norte do município. O Tibagi, que se origina na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, apresenta um enorme volume acumulado de água na latitude de Londrina. Por conseguinte, a largura do rio é extensa, ultrapassando uma centena de metros.

O Ribeirão do Cambé é o maior regato e fica na região sul. É sobre o seu leito que foi construído o Lago Igapó, um dos ícones da cidade, em torno do qual houve um significativo crescimento urbanístico, com edificações modernas de alto padrão. O mesmo córrego percorre em seu leito natural, o atual Parque Municipal Arthur Thomas, a maior reserva florestal urbana. Ele segue para o leste e desagua no Tibagi depois de formar o Ribeirão Três Bocas.

Ao norte da rodovia já mencionada, entrecortando sítios e fazendas, havia três córregos de grandes dimensões: o maior deles, o mais distante ao norte, aproximando-se do distrito da Warta, é o Ribeirão Jacutinga, que ainda nos dias de hoje, faz parte da paisagem rural. O segundo maior, mais próximo, era o córrego Lindóia. E o terceiro, era o córrego Quati, que adentrava a periferia urbana. Estes dois últimos desapareceram da paisagem devido ao processo de urbanização do município.

As minhas incursões ao norte da urbe eram para a pescaria, na companhia dos amigos de infância e juventude. O mais piscoso e, portanto, mais visitado, era o córrego Lindóia. A pesca, em sua maior parte, era realizada com peneira, pois o peixe visado era o lambari. Tínhamos que adentrar na água e cutucar a margem desde a base, levantando a peneira até a superfície. Quando se tinha sorte, alguns lambaris saltitavam no emergir da peneira. Algumas vezes, o susto era grande quando vinha uma cobra d´água, que era jogada para o meio do riacho.

Por vezes, íamos até o Jacutinga, em cuja margem se situava uma propriedade do tio de um dos amigos. Como a distância percorrida era longa, pernoitávamos em sua casa rural. De noite, saíamos para pescar com vara, levando lampiões e alguma comida. Para espantar os mosquitos, pegávamos bosta de vaca ressecada, arrumávamos em montinhos adequados e mantínhamos em lume. A fumaça não tinha um odor muito agradável, mas era muito eficaz para o intuito de repelir os insetos.

Pela primeira e, talvez, a única vez, dormi em colchão preenchido com palha de milho. Uma experiência inesquecível. Tátil, pela lembrança do roçar rugoso do leito e sonoro, pelo ruído único provocado pelo farfalhar do debulhado ao mínimo de movimento feito durante o sono. Não esqueço também o odor simplório e único do café moído na hora e filtrado em coador de algodão, quentinho e gostoso, servido em canecas de latão e acompanhado de broa caseira.

Lembranças eternamente impregnadas foram as vividas nas corredeiras do córrego Quati. Este, de dimensões médias, percorria em parte já urbanizada do norte de Londrina. Talvez, o seu leito original perfizesse a atual ínfima faixa verde que permanece paralela à atual Avenida Brasília (BR 369), na região do Londrina Norte Shopping.

No caminho para o córrego, percorríamos uma estrada de chão que era arborizada de ambos os lados de seu eixo. Árvores grandes e frondosas, de folhas permanentes e troncos avantajados. A lembrança que tenho do odor que sentia quando por ali caminhávamos, é inesquecível. Perfume gostoso, cítrico e refrescante. Bem mais tarde, profissionalmente, senti o mesmo cheiro quando num estágio realizado na antiga Klabin do Paraná, em Monte Alegre. O viveiro florestal era circundado por árvores frondosas, que exalavam o mesmo perfume daqueles tempos londrinenses. Fiquei sabendo que se tratava de Eucalyptus citriodora.

No entanto, a melhor recordação que tenho do córrego Quati, é de quando brincávamos pelados em suas corredeiras. Bastante raso e largo, num determinado trecho, afloravam as rochas de seu leito, em declividade adequada para os nossos folguedos sem roupa. Naquele local, a água escorria fortemente e com um mínimo de profundidade. Assim, toda a superfície rochosa era extremamente lisa devido à permanente presença de limo. Tal cobertura sobre as pedras era propícia para se escorregar pelados e sentados declive abaixo. E tinha que ser sem roupa, pois mesmo vestindo só cueca, dificultava o deslizamento corredeira abaixo. Dava para fazer de tobogã com o corpo inteiro, deitado no leito de rocha. Entre gritinhos e gargalhadas, a brincadeira perdurava bom período das tardes ensolaradas de Londrina. As crianças de hoje em dia, fazem o mesmo, com roupa e deslizando em tobogãs de plástico molhados por mangueira d’água, existentes nos complexos termais e em alguns hotéis.

Tempos de plena inocência, sem a preocupação se estávamos sendo observados ou não. E se alguém visse, aquilo tudo era normal e aceito sem preconceitos de falso pudor.

O concurso de melhor aluno da escola

O ano é 1956.

Eu estava cursando o terceiro ano do primário, no 3° Grupo Escolar, mais tarde renomeado para Grupo Escolar “Evaristo da Veiga”, que permanece em funcionamento até a atualidade, à Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Goiás, em Londrina.

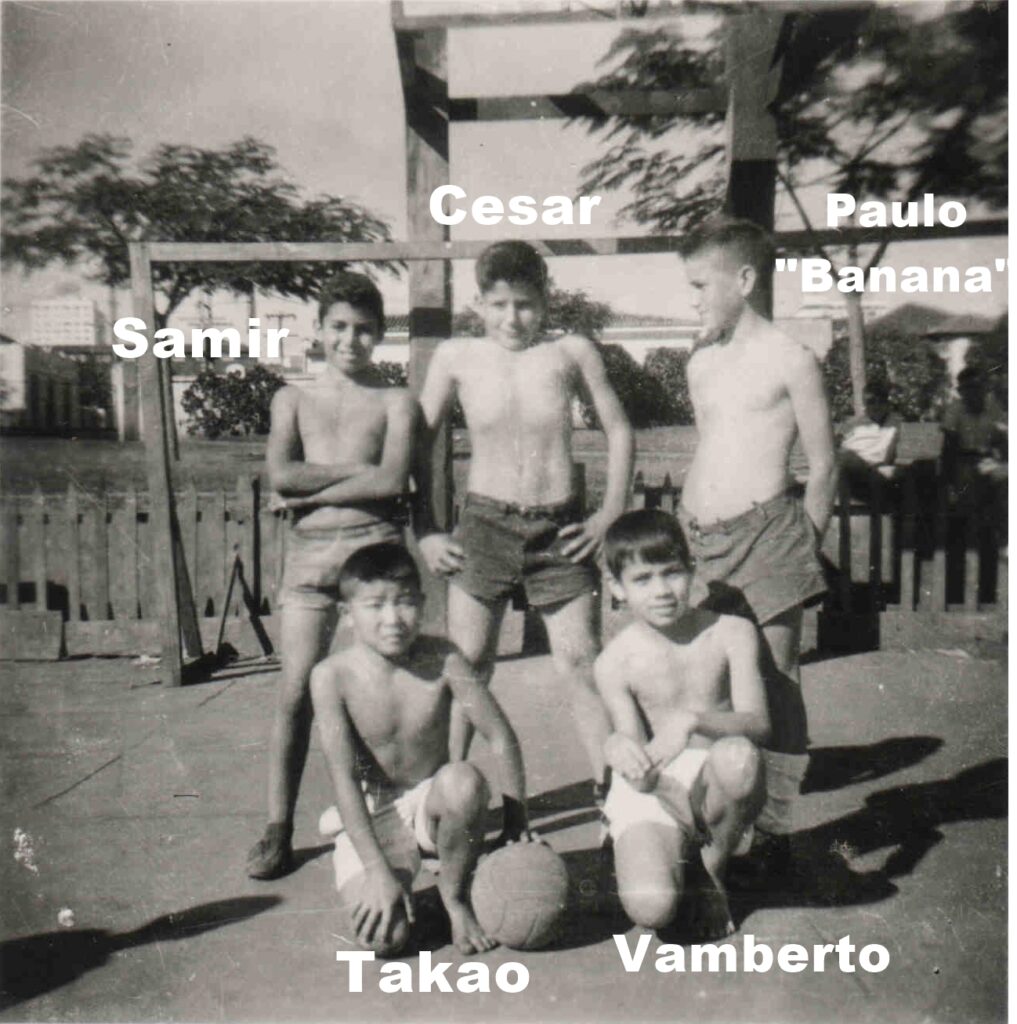

Um dos colegas de turma era o Luiz Vamberto Santana. Por meio dele, conheci o seu irmão mais velho, o José Modesto Santana, que estava um ano à nossa frente, portanto, no último ano primário. Cultivamos a nossa amizade, incluindo os seus pais, Francisco e Maria José, em cuja casa brincávamos com frequência.

Aconteceu já nos finais do segundo semestre. A empresa suíça Nestlé, que iniciou a fabricação do leite condensado “Moça” no Brasil no começo dos anos 20, com o intuito de promover a marca, promoveu inúmeros eventos no país.

No nosso Grupo Escolar, a promoção visava contemplar os melhores alunos daquele ano, realizando um certame com premiações.

A avaliação levava em conta a média geral obtida pelo aluno, dentre todos da instituição, independente da série em que se encontrava. Os escores foram analisados por uma comissão de professoras, estabelecendo uma classificação pela média anual.

A divulgação do resultado foi num evento público, no pátio da escola, onde os alunos se perfilavam diariamente para a entrada na aula, após entoar um hino, dentre o Nacional, o da Bandeira, o da Independência e o do Paraná. Houve alguns discursos, enaltecendo a promoção do concurso e, principalmente, incentivando os alunos ao estudo.

O anúncio dos classificados foi feito em ordem decrescente, iniciando com o premiado em décimo lugar. A cada um, havia uma grande manifestação de festejo e alegria, com muitas palmas. O classificado recebia o seu respectivo prêmio e ia ocupar um lugar previamente designado para a tomada de uma foto no final do evento.

Assim, foram sendo anunciados e premiados os melhores alunos da escola.

O segundo lugar coube a este que escreve estas linhas, e o prêmio foi, além do generoso kit de produtos lácteos da empresa, destacando-se o já afamado leite condensado, um exemplar do livro “A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis Stevenson. O clássico da literatura infanto-juvenil escoltou os meus anos de adolescência e, naquelas primeiras semanas, a sua leitura foi acompanhada de beijos deliciosos nas latinhas de leite condensado.

O aluno classificado em primeiro lugar, o campeão da escola, foi um dos meus amigos de adolescência, o José Modesto Santana. O seu prêmio foi um jogo de quebra-cabeças, talvez de mil peças, o mais cobiçado de todos. Em sua casa, pudemos nos divertir um bocado, montando, desmontando e remontando a brincadeira nas semanas a fio que se seguiram, nas férias de verão.

No próximo texto, contarei mais sobre a nossa amizade.

A família Santana

Terminei o curso primário em 1957, juntamente com o Luiz Vamberto Santana e, no ano seguinte, iniciamos o curso ginasial no Colégio Estadual de Londrina, posteriormente, renomeado para C.E. “Prof. Vicente Rijo”. À época, ocupava o tradicional prédio localizado na rua São Salvador, esquina com a rua São Vicente. Atualmente, o edifício sedia o Colégio Marcelino Champagnat.

Durante o nosso tempo de primário, os irmãos Santana moravam com seus pais, à rua Santa Catarina, quase esquina com a rua Brasil. A família administrava uma pensão. Era uma atividade comercial bem-sucedida pois, na época, o vaivém de viajantes por Londrina era muito intenso. Com o passar do tempo, mudaram o estabelecimento para a Rua Niterói, mais perto da estação ferroviária e favorável àquele empreendimento.

Eu acompanhei a trajetória familiar e comercial dos Santana. O primogênito Paulo José, José Modesto e o Luiz Vamberto nasceram em Lucélia, estado de SP. Eram ainda pequenos, quando toda a família se mudou para Londrina. No último endereço, nasceu o Francisco, com o qual ainda convivi, antes de me mudar para Curitiba. A família cresceu, vindo a Luzia e por último, o Juarez, com os quais não tive contato.

Os Santana constituem uma família de pessoas de sucesso.

O José Modesto tinha sido condecorado como o melhor aluno do 3º Grupo Escolar em 1956. A premiação foi o prenúncio de uma vertiginosa carreira profissional. Quando entramos para o ginásio, ele já estava na segunda série, portanto, um ano adiantado a nós.

Ele estudou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, SP e mora em São Paulo.

O Vamberto, é professor da Universidade Federal do Paraná, nos cursos do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Reside em Curitiba

O Paulo é médico e reside em Londrina.

O Francisco de Assis é Economista e reside em São Paulo.

A Luzia é odontóloga e reside em Curitiba.

O Juarez é médico-veterinário e reside em Londrina.

É um orgulho ser amigo desta família tradicional, que marcou época no comércio hoteleiro londrinense.

A vez que reprovei no colégio

De 1958 a 1962 foi o período mais atribulado dos meus estudos, que vivi dos 12 aos 16 anos, em plena adolescência.

Havia concluído o primário com sucesso, exibindo média final 10 em algumas matérias. Tinha 12 anos de idade quando iniciei o ginásio, após aprovação com garbo no exame de admissão. No ano de 1958, passei liso e leso no primeiro ginasial. No ano seguinte, com os hormônios da juventude saindo pelos poros, a preocupação maior era correr atrás das meninas. Aliado a isso, o enfrentamento de matérias inusitadas como o Latim, totalmente inútil e o inglês, como opção ao espanhol, foi a gota d’água para o afrouxamento da concentração nos estudos.

Resultado disso tudo, foi a reprovação em Latim e Matemática, condição estabelecida para a reprovação de ano. Conclusão: repetir todas as matérias do segundo ginasial em 1960. Este fato coincide com transformações sociais ao nível global, que marcaram a nova década, conhecida como a revolução mundial dos anos 60.

Um dos movimentos sociais mais conhecidos foi o dos hippies, em que se aderiram jovens do mundo todo, num protesto sem violência contra as imposições da sociedade contemporânea. “Faça amor, não faça a guerra”, “Paz e Amor”, eram os motes da época. Foi quando arrebentou um dos mais longos conflitos armados, a guerra do Vietnã. Movimentos estudantis ocorreram em toda parte. Eu mesmo, fui participante ativo de tais protestos, com o meu quarto funcionando como depósito de coquetéis molotov. Na perseguição do poder constituído contra os adeptos ao comunismo, alguns dos meus professores foram perseguidos e aprisionados.

Enquanto mais jovem, o movimento que eu fazia era o de paquerar as meninas do colégio. Como eu estudava na parte da manhã, ia para o colégio na parte da tarde para flertar com as garotas disponíveis. Quando engatava com alguma, ficávamos a conversar e trocar aqueles olhares, que perduravam por uma aula ou mais. Como não era eu que matava a preleção, não estava nem aí.

Com a finalidade de arrecadar dinheiro para alguma atividade ou projeto da escola, o colégio promovia, na última semana letiva antes das férias de julho, uma quermesse que abarcava as últimas aulas do primeiro semestre. O afluxo de pessoas era grande, movimentando alunos, pais e vizinhos da redondeza. O evento atraía jovens da cidade inteira, pois era tradicional e a oportunidade para encontros e reencontros. Entre os diversos tipos de entretenimento, entre comidas, bebidas e jogos, os adolescentes adoravam participar do “Correio Elegante”. Esta era a denominação para um tipo de troca de mensagens, por escrito, dentre aqueles mais acanhados, que tinham dificuldade para a abordagem direta sobre a garota ou garoto alvo. Escrevia-se uma curta mensagem numa folha de caderno e um colega era incumbido de fazer o papel de “pombo-correio”, entregando o recado para a pessoa almejada. Trocava-se elogios inocentes, cantadas mais ousadas ou até, marcava-se um ponto de encontro para acontecer logo em seguida. Em muitas das trocas de mensagens pelo “Correio Elegante”, o resultado era o início de um relacionamento mais sério e duradouro. Era um tipo de paquera ao vivo, pois na época não existiam e-mail, whatsapp e similares. Nem computador e celular.

Ficava mais divertido quando pegávamos um para cristo. Alguém escrevia, com letra feminina, um bilhete romântico, marcando um encontro num canto do colégio. O entregador levava para o aluno alvo. Se este fosse menos preparado, ficava todo alvoroçado com a perspectiva de uma boa paquera. Ia até o local marcado para o encontro. Ficava um bom tempo, esperando, olhando. Até que desistia. Quando ficava sabendo da sacanagem, podia até dar uma boa discussão ou briga.

Foram a obsessão em matar as aulas para alguma atividade frívola, a leviandade em relação às tarefas e ao estudo para as provas e o devaneio permanente no assunto “caça às meninas”, que formaram a base implacável para a reprovação naquele ano letivo de 1959, no segundo ginasial.

Traumatizado pela repetência, por mim próprio, sem imposição nenhuma da família ou dos professores, tomei a decisão de nunca mais ser reprovado nos estudos. Decisão tomada, execução realizada em sua plenitude a partir daquela data. Nunca mais, em todos os níveis, até a conclusão da pós-graduação, experimentei a necessidade de me preparar, sequer para exame final. Sempre aprovado por média. Nos tempos de faculdade, em finais de outubro já havia fechado as notas e ia de Curitiba para Londrina, com a finalidade de trabalhar e namorar.

Por vezes, um tranco bem recebido, pode servir de impulso para uma trajetória limpa e objetiva da vida.

Maria-homem

A questão de gênero entre os seres animais é um assunto que sempre existiu. No caso dos humanos, até há pouco tempo, foi um assunto quase não comentado, sendo considerado como tabu, em muitas civilizações. A existência de comportamento homossexual e bissexual entre os animais não humanos já foi comprovada e documentada fartamente.

Durante a minha pré-adolescência, tive a oportunidade de conviver com um tipo de comportamento “não convencional” para aquele período que, no entanto, era aceito e considerado “normal” ou “natural”.

Na mesma rua em que eu morava, onde residi por vários anos e quando desfrutei dos meus melhores momentos desde a pré-adolescência até a maioridade e independência, havia uma pessoa que considero antológica para a época.

De seu apelido, já se pode ter uma ideia: Maria-homem.

Fisicamente, era uma mulher, acho. Alta, esguia, pele morena, não muito bonita, com traços finos.

Durante o dia, devia trabalhar na cidade, pois víamos ela sair diariamente a pé para o caminho ao centro. Com vestido ou saia e blusa, de cores não vistosas, muito discretas. Cabelos encaracolados, curtos, com penteado estilo “a la pompadour”.

O seu retorno para casa era mais cedo do que o expediente comum. Assim sendo, tinha tempo para a transfiguração.

No final da tarde, transfigurada por completo, desfrutava de um período de preparo “espiritual” nos momentos do happy hour. Trajava camisa e calça masculina, social ou jeans, cabelos agora mais alisados e penteados para cima e para trás, usando o mesmo estilo “pompadour”, só que no formato masculino.

Era o momento em que eu e meus amigos tínhamos a oportunidade de conviver com a pessoa. Fumando e conversando com voz masculinizada, estava bem entrosada em nosso bate-papo de garotos, rindo e contando lorotas e piadas. Isso acontecia na varanda de sua casa, na calçada (que não era pavimentada, como se fosse um alargamento da rua) ou no campinho de futebol. Esta era uma área livre de edificação, destinada à prática desportiva, com trave, passível de ser colocada uma rede.

Perdurava alguns momentos, aquele ambiente amistoso e descontraído, sem quaisquer tipos de discriminação.

Anoitecia.

De repente, a Maria-homem se levantava, despedia-se de todos do grupo e ganhava o caminho para o centro da cidade, a pé.

O seu caminhar agora era totalmente diferente daquele quando trajava vestido, durante o período do dia. Eram passos verdadeiramente de homem, desengonçados e cambaleantes, com o balançar vigoroso dos braços.

Solitária, de dia era Maria. De noite, homem. Nunca ninguém questionou onde e o que ela fazia.

Entre bombas e guerra de laranjas

No ginasial, eu tinha as aulas na parte da manhã. Entre uma aula e a próxima, a rotina gostosa era ir comprar alguma guloseima no doceiro que ficava do lado de fora dos muros do C.E. de Londrina. No interior da instituição havia uma cantina, onde se vendia salgados, doces e bebidas. Mas, o grande atrativo era o carrinho do doceiro.

Ele vendia o tradicional “quebra-queixo”, uma espécie de caramelado consistente, com um punhado de generosas fatias de coco por cima. A porção do doce era retirada da bandeja, de alumínio, de uns 30 x 50 x 5 cm, com ajuda de uma espátula metálica e servida num pedaço de papel, que depois servia igualmente como guardanapo. Havia outra guloseima, a “martelinha”, conhecida também por “machadinha” ou “martelinho”, preparada também numa bandeja de alumínio. Era um tipo de puxa-puxa bastante firme. Para retirar o pedaço, era preciso usar um formão e martelo, ou então, um pequeno machado. Daí, os nomes dados ao doce.

A grande vedete do carrinho era a maquineta para descascar laranjas. Era uma ferramenta em ferro fundido, com duas pinças horizontais, que seguravam a fruta, sobre a qual deslizava um braço com ponta afiada, curvilínea, acoplada a um mandril acionado por uma manivela. O movimento dela fazia com que o braço fosse deslizando por sobre a laranja, descascando-a magistralmente. Para nós, magicamente.

A nossa turminha comprava aos montes as laranjas e, após o devido deleite em sorver o saboroso líquido, guardávamos os bagaços para uso futuro. Aqui que entra a primeira parte da história da guerra das laranjas.

Ainda durante o intervalo, ou talvez, no próximo, agrupavam-se duas turmas rivais. Uma, no pátio interno do colégio. A outra, ocupava o corredor do segundo piso, com visão ampla do território inimigo.

Alguém dava um sinal de início da guerra. A partir daí, era uma chuvarada de bagaços de laranjas indo do pátio para o corredor e do corredor para o pátio. Claro, que nesta guerra nunca houve ganhador ou perdedor.

A brincadeira durava o tempo que a quantidade de laranjas permitia. A turma que tinha mais munição acabava sendo a vencedora, pois a outra se dispersava para correr do bombardeio.

Por falar em bombardeio, havia outra brincadeira que fazíamos na época junina, pouco antes das férias. Alguém trazia uma ou mais bombas compradas em lojas de fogos de artifício. Não era um simples traque ou “peido de velha”. Era uma bomba de uns dois centímetros de diâmetro, com pavio sólido e comprido. O ator escolhido levava o artefato para o banheiro masculino, que ficava no piso térreo, para preparar e instalar a bomba-relógio. Acendia um cigarro, fumava um pouco e enfiava o pavio da bomba na ponta oposta da bituca. Deixava o explosivo assim preparado sobre um dos assentos mais próximos da janela, que permitia ventilação suficiente para a bituca não se apagar. Saia de fininho e ficávamos de prontidão para escutar a detonação, que ficava mais estrondosa devido ao efeito de eco dentro do banheiro.

Após o susto que provocava na comunidade do colégio, o fiscal corria para ver se ainda encontrava o autor no banheiro. Claro, que não havia mais ninguém por lá. É para isso que serve a bomba-relógio: estoura depois do autor sair ileso do crime.

Tempos de colégio, em que se estudava e se aprendia bastante.

O disk jockey

Além dos bailes tradicionais, como os de formatura e casamentos, existiam na época de minha juventude, as denominadas “Brincadeiras Dançantes”. Eram realizadas às tardes ou noitinhas de sábados em clubes e locais com salão maior para a realização da festa.

Tratava-se de uma reunião informal de jovens adolescentes, entre estudantes ginasiais e colegiais e outros da sociedade local. A organização do evento ficava por conta de alguns líderes de turma, que se incumbiam das reservas de salão, cartazes para divulgação, providências relativas às comidas e bebidas, preparo do local, como arrumação de mesas e cadeiras e, o principal, a animação da festa por conta de música para dançar.

O objetivo era o entretenimento saudável. Alguns aproveitavam a ocasião para encherem a cara. Na época, a coqueluche eram o “Cuba Libre”, elaborado com rum escuro e Coca-Cola; o “Hi-Fi”, uma mistura de vodca com Fanta Laranja e o “Samba”, feito com cachaça e Coca-Cola.

A maioria dos frequentadores ia para paquerar e dançar.

O ritual era invariavelmente o mesmo. As garotas ficavam sentadas nas cadeiras, estrategicamente colocadas juntas as paredes laterais do recinto, aguardando para serem convidadas a dançar por algum rapaz. Eles ficavam de pé, agrupados em diferentes pontos do salão e analisavam as meninas para detectar uma que tivesse boa aparência e correspondesse ao seu olhar. Acontecia às vezes que, ao rapaz se dirigir para a jovem escolhida, a sua vizinha ser mais rápida para se levantar do que a menina alvo. Geralmente, esta vizinha era uma ansiosa que aguardava há muito tempo para ser chamada. O desfecho podia ser de duas uma: ou o rapaz se oferecia para o sacrifício de aceitar a menina que se levantou ou, deixava-a a ver navios ao insistir em tirar a jovem almejada. Acho que tal situação desconfortável não era muito frequente.

Eu era bastante ativo nos eventos. Como gostava e tinha habilidade para desenho, dispunha-me para elaborar os cartazes das brincadeiras dançantes. Modéstia à parte, eram bem-feitos e chamativos, com resultados eficazes.

Desde muito cedo, gostei de música. Não de tocar algum instrumento. Apenas de tocar algum disco na rádio vitrola. Esta aptidão, levou-me a ser convidado, por inúmeras vezes, para ser o animador das brincadeiras dançantes. Era o “disk jockey” das festas no salão do templo Higashi Honganji e na ULE – União Londrinense de Estudantes.

Nunca fui um conhecedor de música, mas prestava atenção naquilo que os jovens gostavam. Aplicava esta sabedoria na escolha do repertório para a meninada dançar. Eram os hits prediletos de Billy Vaughn, Ray Conniff, Chubby Checker e Henry Mancini. De vez em quando, tocava algum sambinha e chá-chá-chá. Para eu poder dançar, havia sempre um backup para me substituir.

A fauna dançante não mudava muito. A gente conhecia quem dançava bem, independente se tinha boa aparência ou não. Eram as garotas mais requisitadas. Isso era válido também para os rapazes. Havia as minhas prediletas e acho que era correspondido. Dependendo da música e do ritmo, eu já sabia quem dançava bem e bastava um olhar para a garota alvo e ela já se prontificava para me receber.

Tempos inocentes da juventude, para paquerar, requebrar e bebericar. No meu caso, só guaraná e coca-cola.

O meu amigo Bichinho

Existem pessoas que entram em nossa vida, convivem por um determinado tempo e se vão. No entanto, permanecem em nossa memória indelevelmente.

Um exemplo é o meu amigo Bichinho. Assim era o seu apelido. O nome era Dermival e talvez, tivesse um pouco mais de idade em relação a mim. Morava no mesmo terreno de minha casa, na metade dos fundos do quintal. Acho que ele era filho único. Moravam na casa, os seus pais e uma tia, solteira na época.

O seu pai, o Sr. Leonardo, baiano de origem, era uma pessoa boníssima, honesta, bem-humorada. Ganhava o sustento da família vendendo doces nas ruas de Londrina, empurrando uma carriola. Eram paçocas de amendoim, doce de leite, doce de coco, entre outros. Carregava o carrinho com as barras originais das guloseimas, de aproximadamente um quilo e dimensões de um tijolo. Assim denominávamos os doces, tijolo. Se o cliente não comprava o tijolo inteiro, ele o recortava sábia e habilmente, fazendo dois traços com faca nas diagonais para marcar a exata metade. Cada uma delas, era por sua vez, novamente marcadas e cortadas pela metade e assim por diante, até chegar a um tamanho considerado como a unidade para venda avulsa.

Eu sempre gostei de doce. Comprava os tijolos do Sr. Leonardo, dos três sabores e os degustava, principalmente à noite, na cama. Recortados como ele fazia ou em abocanhados diretos nos tijolos. Era o meu passatempo durante a leitura de gibis.

Um outro amigo vizinho era o Eduardo Kazahaya, que eu soube mais tarde, ter falecido depois de adulto, em acidente na estrada, em Guarapuava.

Nós três éramos inseparáveis, embora cada um com suas características e peculiaridades. O Eduardo, era descendente de família abastada e proprietária de terrenos no bairro e um sítio nos arredores da cidade de Ibiporã, às margens do rio Tibagi. Tinha dois irmãos e quatro irmãs. Ele estudava, mas não tinha grandes ambições.

O Dermival, não estudava e ajudava o pai com a venda dos doces.

Certa vez, eu o levei para a minha escola para vender as guloseimas. Não sei o que aconteceu durante as minhas aulas. No término das classes, retomamos o caminho para casa.

Somente ao chegar, soube do acontecido. Talvez, por ser um vendedor novo no pedaço, conseguiu pouco ou nenhum resultado. Mas, a quantidade dos produtos tinha diminuído consideravelmente.

Constatou-se então, que ele havia comido aqueles doces. Claro, considerando o tempo de espera de umas três horas ou mais, num ambiente novo e desconhecido e quase sem clientes, ele deve ter ficado entediado e a comilança dos doces foi para atenuar aquela situação solitária e desconfortável. Foi a única vez que ele me acompanhou à escola. Houve outras oportunidades nas quais eu colaborei para com a família, auxiliando-os no comércio.

A grande amizade com o Bichinho foi marcada quando ele ganhou um violão.

Capengando num auto aprendizado, baseado mais no ouvido do que nas folhas de um folheto que mostrava os princípios básicos para se tocar aquele instrumento, o Bichinho dedilhava com habilidade aquele artefato sonoro.

Inspirado e incentivado por ele, eu acabei ganhando também o meu violão. Com as orientações básicas dadas por ele, iniciamos a ensaiar tocar em dueto. Ele gostava mais de dedilhar as cordas do violão entonando as músicas em solo. Eu tinha aptidão e gostava mais de tocar em acompanhamento.

Na época, apareceram os The Beatles.

A coqueluche tomou conta da nossa dupla e passávamos horas, tentando tocar e cantar os principais hits dos cabeludos. Chegamos até a pensar em trocar os violões por guitarras elétricas. Mas, ficou só no desejo, pois era um sonho financeiramente impossível.

Houve tentativas de formar um conjunto musical, imitando os quatro Beatles. Tudo ficou na tentativa.

Depois que me casei e mudei para Curitiba, nunca mais reencontrei o Bichinho. Mas, as recordações permanecem nítidas.

De sua família, ficou registrada uma lembrança na minha. Tenho um sobrinho-neto com o nome Victor Leonardo, justa homenagem que seu pai eternizou com o nome do pai do Bichinho, do qual ele era também um grande admirador, consumidor e amigo de conversas.

O piquenique no Tibagi

A família Kazahaya, nossos vizinhos, mantinham um sítio no município de Ibiporã, às margens do copioso rio Tibagi. Este curso de água tem as suas nascentes na região dos Campos Gerais, próximo à Ponta Grossa e percorre o estado do Paraná em direção norte, desaguando na margem esquerda do rio Paranapanema, na divisa entre o Paraná e São Paulo.

Na região onde o sítio Kazahaya se localizava, o rio já era bastante largo, atingindo bem uma centena de metros. Em época de escassez de chuva, era possível passear leito adentro devido este ser rochoso, aflorando até dezenas de metros da margem. Nos períodos chuvosos, o caudal elevava sua água até alguns metros acima do normal, chegando a submergir as terras mais próximas das margens.

Era comum à nossa pequena turminha viajar na camionete Ford dirigida pelo Paulo Hiroshi, irmão mais velho do meu amigo Eduardo Tsuyoshi, até o sítio, com a finalidade de brincar e para pescar no Tibagi. Nessas ocasiões, pernoitávamos na grande casa que havia na propriedade. Claro, que a comida era bem frugal, geralmente baseada em verduras e frutas disponíveis e peixe, se a pescaria fosse bem-sucedida.

O maior piquenique em que tomei parte aconteceu em meados dos anos 60, quando eu já estava na universidade e passava as férias em Londrina para trabalhar e namorar. Acho que a caravana foi composta por dois caminhões e mais algumas camionetes. Naquela época, a preocupação com a segurança não era grande. A velocidade dos veículos não era alta e as estradas não eram pavimentadas. Viajávamos todos nas carrocerias, sentados, livres para sentir a brisa ou vento e todos os aromas do campo, incluindo o odor verdejante da bosta de bois e vacas.

Estavam presentes as irmãs menores do Eduardo, a Helena e a Marina. Participou também a irmã da Neusa, a Nice. Na época, ainda solteiro, estava um dos meus sobrinhos, o Carlos Tadashi (Tinho). Presente estava também a sua irmã, Teresa, que funcionou como cupido em meu relacionamento com a Neusa. Atualmente, ela mora em Florianópolis.

Na foto em que aparece a Teresa, posando descalça no leito do rio Tibagi, é possível perceber a situação quando o curso de água estava em seu nível baixo, mostrando o leito rochoso.

O evento, embora de curta duração, um bate e volta entre Londrina e Ibiporã, foi muito bem desfrutado, com comidas e bebidas, boa conversa, pescaria e outras atividades desportivas.

O ponto alto do convescote foi a brincadeira dançante realizada no terreiro de secagem de café.

Alguém se lembrou de levar uma radiola a bateria, que deu o tom na danceteria improvisada.

Foi o maior piquenique em minha vida.

Arena de aranhas

A história mostra que as brigas sempre fizeram parte do dia a dia do ser humano. Sejam oriundas naturalmente ou estabelecidas de alguma forma, os embates pessoais, familiares, classistas ou nacionalistas, acompanham o desenvolvimento da humanidade desde a pré-história.

A guerra é o exemplo maior.

Em escala menor, porém, não menos impiedosos, são os confrontos para entretenimento. São todos os tipos de lutas estabelecidas, com organizadores, protagonistas e plateia, pagante ou não.

Exemplos clássicos deste tipo de hostilidade remontam aos tempos dos romanos, quando escravos e delinquentes eram sacrificados nas arenas, seja por soldados ou por animais carnívoros.

Modernamente, uma infinidade de embates é realizada ao redor do mundo, com os mesmos fins precípuos de entretenimento. Nas lutas em ringues, com a transmissão por TV ou pela internet, a plateia tornou-se global.

Quase sempre, tais diversões são encobrimentos para o jogo. Ou seja, apostas em dinheiro.

Os protagonistas nem sempre são os humanos. Animais são igualmente usados para satisfação do lazer. As rinhas de briga de galo são os exemplos mais próprios. Existem para cães e gatos, também.

Quando bem jovem, desenvolvi um tipo de arena de animais. Só que eram aranhas! Estes aracnídeos são briguentos por natureza. A arena era confeccionada com barro de cerâmica. Quando não disponível, o molde era feito com barro comum mesmo. Nos solos do norte do Paraná predomina a chamada terra roxa, um latossolo vermelho-escuro. A sua cor deve-se a presença de ferro e alumínio e são muito férteis. Sendo argilosa, é ótima para se moldar.

A arena de barro era circular, como o Coliseu de Roma. Claro, de dimensões bem menores, uns 15 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Havia uma tampa quadrada, em vidro, cujo tamanho era tal, que sobressaia nas laterais do palco. Confeccionada a arena, o próximo passo era sair à cata das protagonistas do embate, as aranhas. Quanto maiores e mais cabeludas, melhor.

Eu morava nos limites da periferia do bairro, que divisava com uma grande área de pastagem, conhecido como “o pasto do alemão”. Eu tinha que o atravessar para ir à escola e passava um medo, pois as vacas eram brabas e, volta e meia, tinha que correr delas. Este pasto era o repositório de ninhos subterrâneos de aranhas e besouros.

A identificação do ninho é um pequeno orifício sobre a superfície do solo. Era preciso ser um craque para encontrá-lo, pois ficava sempre escondido entre as folhagens do pasto. Enquanto procurava pelos ninhos das aranhas, ia mascando um chiclete. Daqueles comuns, não os de fazer bola, pois eram mais firmes e grudentos.

Ao achar um alvo, o próximo passo era fazer uma pequena bolota com o chiclete mascado, presa a um fio de linha desde o seu interior e com um comprimento de uns 50 cm ou mais. O tamanho da bolota deveria ser compatível com o diâmetro da abertura do ninho. O artefato era, ao mesmo tempo, o chamariz e a fisga.

O terceiro passo era fisgar a aranha, propriamente dito. Enfiava-se a bolota e linha buraco adentro do orifício e ficava a movimentar para cima e para baixo, à guisa de provocação ao aracnídeo. Semelhante à pesca de peixe, quando se sentia uma certa resistência na puxada, era sinal que a aranha havia mordido a isca, literalmente. Em defesa ou em resposta à provocação feita pela bolota em sua caverna, o bicho crava suas presas no chiclete e fica ligado à mesma, sem poder se livrar.

Com cuidado e aos poucos, puxava-se o fio até aparecer o alvo na abertura do solo. Com mais cuidado ainda, segurava-se a aranha pelo seu corpo e livrava-a do chiclete. Era colocada na arena e cobria com a tampa de vidro. Usava-se a mesma bolota para fisgar a segunda aranha. Conseguido o intento, colocava-a dentro da mesma arena e cobria com a tampa, para assistir ao espetáculo.

Às vezes, a briga entre as duas aranhas na arena demorava para acontecer. Era o tempo para se estudarem mutuamente. Enquanto isso, movimentavam-se lentamente ao redor do palco, como uma dança preparatória à luta. Até que acontecia o inevitável. Atracavam-se usando presas e pernas, oito no total, cada uma. Claro que o final da batalha era o mesmo de sempre: vencia o mais forte.

Ao sobrevivente, o prêmio era a sua liberdade de volta ao pasto!

Os carnavais memoráveis

Atualmente, não gosto de carnaval.

Quando eu era jovem, eram ansiosamente aguardados e, da mesma forma que os participantes dos desfiles das grandes cidades, os preparativos e os planos de participação ocupavam o ano todo. No nosso caso, não se tratava de confecção de fantasias, ensaios de enredos etc.

A preocupação era o que fazer para participar da festa nos clubes, pois os desfiles de rua eram livres, mas efêmeros e sem grandes emoções. O desejo maior era estar nos salões das associações recreativas, onde era mais seguro e o aconchego mais excitante.

Na cidade, havia inúmeras agremiações que promoviam os bailes de carnaval em seus salões. Eu não fazia parte da elite de sócios de nenhum dos clubes almejados. Existia um, da classe média, bastante popular, no qual alguns amigos meus tinham acesso.

É aqui que iniciavam os preparativos para garantir a entrada, mesmo não sendo sócio. Previamente, eu providenciava uma foto minha, recortada no tamanho exato da foto do amigo estampada em sua carteirinha de associado. Na época, tal tipo de documento era simples, apenas um cartão em cartolina, personalizado do clube, com foto colada e carimbada, sem plastificação. Geralmente, a impressão do carimbo pegava apenas uma pequena parte da fotografia, no canto direito inferior, desenhando um quarto de círculo. Quase sempre, ilegível.

Habilmente, eu esculpia um carimbo semelhante, em borracha de apagar. Apenas um quarto de círculo. Não era preciso se preocupar com o que eventualmente estivesse escrito na estampa. Disfarçava alguma coisa ilegível. Experimentava a eficiência visual do carimbo em papel. Se tudo estivesse OK, igualmente para a cor da carimbada, geralmente preta ou azul-escuro e, após verificar a posição exata na foto do original, sobrepunha a minha e carimbava!

Ao chegar no clube, o meu amigo entrava normalmente pela fiscalização na portaria. Eu o aguardava na janela do prédio, pela qual ele me repassava a sua carteirinha. O próximo passo era, cuidadosamente, descolar a sua foto do documento e colar a minha, na exata posição.

No burburinho de entrada e com iluminação nem tanto eficiente, a rápida olhada pelo fiscal sobre o documento era impossível detectar tão perfeita falsificação!

Daí em diante, era só festejar, rebolar (porque, em baile de carnaval é impossível dançar!), esfregar, pular à vontade e, para aqueles que gostam, beber à vontade.

O batedor do sino da Catedral

Desde os três anos de idade, tive como tutores, a minha irmã mais velha e seu marido. Fui criado como um filho em substituição ao primogênito deles, falecido com alguns meses de idade. Deveria ter aproximadamente a mesma idade que eu.

Por este fato ou outro, sempre tive oportunidade de ser independente. Depois de ter sido matriculado no curso primário no ano em que iria completar oito anos e ter sido levado para a primeira aula, a partir da segunda, passei a ir sozinho para a escola.

Desde então, tudo o que ocorreu com a minha vida, eu pude escolher com total livre arbítrio. Claro que, com o devido apoio financeiro dos tutores, até eu poder ter a minha total independência financeira.

Foi assim que, entre os meus nove e dez anos, apareceu a oportunidade de iniciar um curso de catecismo. O curso era lecionado nos próprios da Catedral de Londrina.

As fotos da Catedral foram tiradas com a minha primeira máquina fotográfica, um caixote com filme negativo 12 cm x 12 cm. Durante um passeio pela cidade estreando o aparelho, no dia 1 de janeiro de 1960. Como podem reparar, a cidade estava praticamente deserta.

Um fato constrangedor, mas que preciso contar foi quando, ao me encontrar com o Bispo, ao copiar, erradamente, o ato respeitoso que os outros colegas haviam feito, fui e beijei diretamente a mão do reverendo, em vez de o fazer sobre o seu anel episcopal. Marinheiro de primeira viagem e mal imitador.

No decorrer das aulas de catecismo, tive a oportunidade de realizar outro ato constrangedor, porém, muito divertido. Fui convidado a ajudar a bater o sino da Catedral. Não sei o tamanho, nem o tipo de sino ou carrilhão que existia na igreja. O que me marcou, foram os movimentos para acionar o mecanismo. Havia uma longa corda que descia desde o alto da torre até a plataforma onde ficava o batedor do sino. Era preciso, então, puxar com força a corda para baixo. Com o retorno do mecanismo, ela subia até uma boa altura. Sendo miúdo, o meu corpo era levado alguns metros acima do assoalho, retornando à posição inicial, quando dava mais uma puxada. O retorno levava-me cada vez mais alto. Eu até gritava de emoção e alegria com aquela brincadeira. Tinha que segurar com força para que não soltasse a mão quando estivesse no alto.

Depois destas aulas de catecismo, não dei prosseguimento às próximas etapas.

Nunca fui um bom católico, mas gostava e tocava bem o sino da Catedral.

Cuca, o meu protetor

Eu sempre tive muita boa sorte, desde que nasci.

Feliz é aquele que conta com alguém que o acompanhe e protege, sempre quando necessário.

Conheci o Oscar, apelidado carinhosamente de “Cuca”, quando estava com a idade de uns oito anos. Lembro-me bem, porque tinha recém iniciado a estudar no nível primário. Ele também estudava na mesma escola, um ano mais adiantado que eu. O seu irmão, Gus, estava na minha classe.

Morávamos bem perto um do outro. Seus pais vendiam doces e salgados no comércio. Tinham até improvisado uma banquinha no quintal, com o balcão na cerca de sua casa, para atendimento do pessoal da vizinhança. Eu era um dos clientes mais assíduos.

Íamos juntos para a escola, pois estávamos os três no mesmo turno, da tarde. Como eu fazia as tarefas de aula logo ao retornar à casa, tinha a noitinha e a manhã seguinte inteira para os folguedos.

Desde meus três anos de idade, recebi o apelido de “Boya”, que significa aproximadamente garoto, piá, maroto. No âmbito familiar, sou conhecido unicamente por este apelido, até os dias atuais. Bem mais tarde, quando morava na Alemanha, cheguei a receber correspondência em minha casa, com o envelope preenchido apenas com:

Ao

Boya

Billtal, 74

Wohltorf – Alemanha

E recebia as cartas, normalmente!!!

Voltando a época do Cuca, ele assumiu desde logo, a figura como meu protetor. Não sei por qual motivo. Talvez, pelo fato de seu irmão Gus estar sempre ao meu lado.

No intervalo entre aulas, os alunos reuniam-se no enorme pátio defronte ao prédio central, local usado para todos entoarem os hinos, antes das aulas. Naquele espaço, tínhamos os exercícios de educação física. Dentre as diversas práticas desportivas, o que eu mais gostava era o da “bola queimada”. Claro que nestas brincadeiras, sempre havia alguém que não tinha gostado de alguma bolada ou atitude e procurava descontar por meio de uma discussão ou até num embate físico.

Por eu ser um cara um pouco ou até mais, endiabrado, surgiram em minha vida indivíduos de nomes como Santo e Bento.

Santo era um desses que se invocava, invariavelmente, com minha pessoa. Podia ser durante os folguedos ou até depois das aulas. Foi numa dessas ocasiões que ele me seguiu por um tempo e, em determinado momento, abordou, querendo tirar satisfação.

– Ei Boya. Acho que você quis me queimar várias vezes, de propósito, né?

– Epa, eu não tinha a intenção, não.

– Tinha sim. Meus amigos também viram e confirmam isso.

Nesse interim, o Cuca que me acompanhava no caminho para casa, interveio, tempestivamente.

– Olha aqui, Santo. Eu estava assistindo ao jogo e não vi nada do que você está alegando. Se quiser tirar satisfação, terá que se haver comigo primeiro.

O meu protetor era bem maior e mais forte que o opressor Santo. Este, não se sentindo à vontade, mesmo na companhia de mais dois colegas, não quis se arriscar em levar umas bordoadas do Cuca, que era um exímio lutador. O incidente ficou por aí.

Cuca e Gus me acompanharam nos estudos até o início do ginasial. Depois, cada um foi para uma classe diferente e nunca mais tive contato.

Numa outra ocasião, quando frequentávamos o ginásio, tive uma diferença com um tal de Bento, maior e mais forte que eu. Desta feita, o Cuca teve que intervir mais ostensivamente. Parece que ambos já haviam se desentendido anteriormente e a rusga crescera a tal ponto, que naquele dia, acendeu-se o estopim.

Marcaram a briga para o próximo intervalo de aula, fora do colégio, na rua.

No intervalo, um contingente numeroso de alunos, de várias classes, acompanhou a dupla como numa procissão. Chegados ao ponto almejado, iniciaram a luta.

Parecia até um combate misto de boxe e luta-livre. Cada um se esmerava nos golpes, para atingir ou se defender, como verdadeiros profissionais. Houve alguns desfechos bem-sucedidos, de ambos os antagonistas, ao que a plateia gritava de júbilo, torcendo para um e outro. O embate durou pouco, talvez uns cinco minutos. Nisso, chega um pequeno grupo de professoras para apartar e apaziguar os ânimos.

Nessa briga, não houve vencedor nem vencido. Mas, foi um espetáculo digno de ser visto, no qual o meu amigo Cuca teve que se arriscar para me proteger, fato que nunca esqueci e tenho gratidão por ele até hoje.

O ergomaníaco

O termo ergo significa trabalho, labor, ação.

O labor sempre me acompanhou desde tenra idade.

Ainda quando no primário, auxiliei o meu amigo Bichinho em suas tarefas como vendedor e entregador de doces e salgados, elaborados pela sua mãe. Depois de uma malograda desventura na tentativa de vender os produtos na porta de minha escola, a próxima empreitada foi acompanhar a sua tarefa de venda no antigo Cine Marabá, em Londrina.

Este cinema, localizava-se na Vila Casoni. Já havia sido desativado em sua função precípua. Em épocas eleitorais e de movimentos sindicalistas, era utilizado por partidos políticos e sindicatos trabalhistas, pois tinha um grande espaço, com infraestrutura adequada.

Talvez o Sr. Leonardo, pai do Bichinho, fosse um sindicalista, não me lembro. Sei que frequentava o local e aproveitava para vender seus doces e salgados. Sobre os doces, já contei em outra oportunidade. Agora, dentre as tradicionais coxinhas e pastéis, menção se faz mister, os bolinhos de carne. Bolinho é um substantivo pequeno para descrever o tamanho avantajado da guloseima muito bem elaborada, com muita carne, farinha e batata. Uma delícia que não encontrei igual desde aquela época.

Naqueles dias de movimento no sindicato, acompanhei várias vezes o meu amigo em suas entregas ao pai. Eu não ganhava nada por aquilo. Eu o fazia em função de nossa amizade e porque era divertido. Ouvir os discursos inflamados dos trabalhadores em protesto, ver e conhecer novas pessoas, era algo ainda não experimentado em minha curta vivência entre o lar e a escola. Ali pude aprender um pouco sobre a complexidade social.

Com o tempo e o arrefecer dos movimentos sociais, acompanhar o meu amigo caiu no esquecimento.

Nesse interim, conheci outras pessoas. Dentre estas, a quem vou apelidar de Minoru, marcou a época de trabalho nas madrugadas. A família dele mantinha um bar e padaria no centro da cidade. Eu o conheci numa das brincadeiras dançantes, assim como as suas três irmãs. Duas delas acabaram se enamorando de meus dois amigos Mário, que vou chamar aqui de Mário O. e o outro de Mário E. E eu serei o Mário I. A terceira irmã, caçula, baixinha e gordinha, tentou se engraçar comigo. Na verdade, eu não queria nada, mas, para completar o grupo de três casais, acabei concordando. Não durou nenhum tempo e desistimos da empreitada logo após a primeira dançada. Os outros dois, continuaram por um bom tempo.

Minha atividade laboral foi auxiliar o Minoru na entrega de pão de madrugada. Eu ia bem de manhã à padaria, que ficava na parte dos fundos do prédio onde funcionava o bar. Foi assim que conheci como funciona uma panificadora, desde a maquinaria, depósito dos ingredientes e ritual da fabricação de pão, os mais diversos, incluindo o pão sovado.

Naquela época, não existiam supermercados e os produtos eram vendidos em mercearias, quitandas e açougues, geralmente visitados para as compras semanais e mensais. Para o consumo diário, existiam os vendedores ambulantes de verduras e frutas, e as entregas automáticas no domicílio, de leite e pão. O meu trabalho era desta última modalidade.

Fazíamos a carga do furgão e saíamos por volta das cinco horas. Éramos apenas o Minoru e eu. Ele dirigia e gerenciava as entregas, orientando-me sobre a quantidade de pão para cada cliente. Eu me incumbia de fazer os embrulhos e ajudava nas entregas. Estas eram concentradas em determinados bairros, denominados vilas. Assim, a cada parada do veículo, o atendimento abrangia uma certa quantidade de casas, mesmo que para o serviço tivéssemos que andar um pouco. Quando encerrávamos, o furgão estava vazio e o retorno à padaria acontecia quando o sol já se despontava para o dia. Por este serviço, eu não recebia um pagamento. Eu o fazia pela amizade e pelo entretenimento sadio aliado ao trabalho e aprendizado.

O meu primeiro trabalho remunerado e formal, mesmo sem vínculo empregatício, foi quando iniciei num escritório de contabilidade. Na verdade, eu trabalhava para um advogado que tinha o seu escritório dentro daquele outro. Assim sendo, eu atuava atendendo todo o andar que ocupava os dois complexos.

Dentre as tarefas adicionais, tinha a incumbência de fazer e servir o café. Foi desta maneira que aprendi sobre a dosagem de pó, quantidade de água e modo de preparar a bebida. Como eu trabalhava somente no período da tarde, aquela tarefa era somente numa única etapa. Além do servir o café para todos os funcionários, recolhia e lavava os utensílios numa grande cozinha que havia anexo ao escritório.

Para o advogado, minhas tarefas mais importantes, eram as de rua. O mais penoso, que talvez fosse um desígnio da contabilidade, era pegar os selos fiscais na coletoria. Antigamente, todos os produtos comercializados tinham que trazer estampado o respectivo selo, comprovando o recolhimento junto ao fisco. Naquela tarefa, eu tinha que conferir a quantidade de folhas de selos, que chegava à casa dos milhares. Cada folha era do tamanho aproximado de um metro quadrado. Depois da conferência, eu transportava o enorme volume de papel da coletoria até o escritório, por uma distância não menor que um quilômetro. Imaginem o meu pequeno porte carregando aquele enorme pacote, pesado e incômodo.

Nessa época, experimentei viajar pela primeira vez, sozinho. Tinha uma certa incumbência a fazer no fórum da cidade de Rolândia, distante uns 30 Km de Londrina. Era uma viagem em ônibus simples, em rodovia de terra. Penso que o trajeto durava mais de duas horas. Na viagem de volta, chovia copiosamente. Tanto, que respingava água para dentro das janelas do ônibus. A minha preocupação era proteger a documentação retirada no fórum. Não portava nenhum tipo de bolsa e eram papeis simplesmente soltos, talvez embrulhados num envelope, apenas.

O pagamento que recebia mensalmente era, na minha concepção da época, bom o suficiente. Com esse dinheiro pude presentear minha irmã com um liquidificador, sonho de consumo daquele tempo. Pago em prestações.

Foi assim que iniciei a trajetória para a total independência, incluindo a financeira.

Estava com 14 anos de idade. De lá para cá, nunca mais deixei de trabalhar. Inclua-se aqui, atividades não remuneradas em meio ao trabalho remunerado. Incontáveis meses. Madrugadas a fio. Metros cúbicos de café.

Qualificam-me ergomaníaco. Merecidamente.

Com a postagem de hoje, encerra-se esta coleção “Reminiscências da Juventude”, que retratou a época que vivi em Londrina no período entre 1950 e 1960.

Renovo aqui o meu apreço a todos os leitores, que sempre estiveram acompanhando fielmente as escritas, esperando merecer igual prestígio nas próximas edições.

Muitíssimo obrigado!!!